1.土地収用法とは?

1-1.結論

土地収用法(とちしゅうようほう)は、道路や鉄道などの公共事業のために、必要に応じて私有地を収用することを定めた法律です(1951年〈昭和26年〉制定)。土地収用の要件や手続き、損失補償などについて定められています。

不動産取引において土地収用法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。

制限の対象となる「区域」

- 事業認定後の起業地

以下では、土地収用法に関する必要な知識を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。

1-2.土地収用法の目的をサクッと理解

土地収用法はこうして作られた

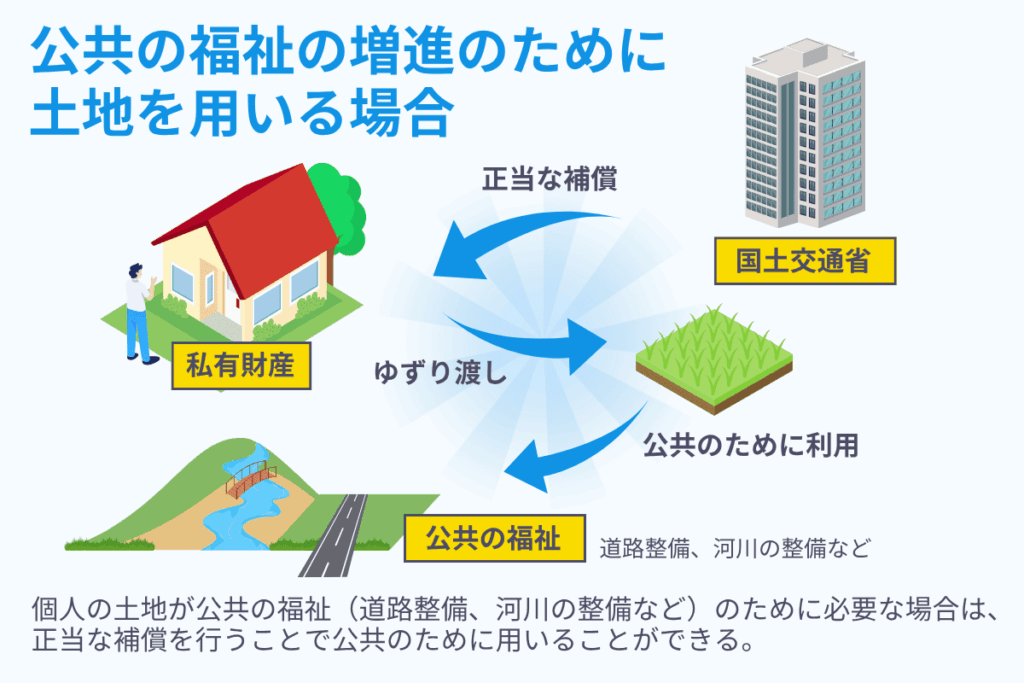

土地収用法の目的は、公共事業のために必要な土地を収用・使用できるようにすることです。

しかし、ここで問題となるのは「公共の福祉の実現」と「私有財産に対する財産権」とのバランスです。

「公共の福祉の実現」を優先すれば、土地所有者は土地を手放すことになり、「私有財産に対する財産権」が侵害されるおそれがあります。

一方で、「私有財産に対する財産権」を優先すると、たった1人の反対により、多くの人が利用する道路などの公共施設が整備されず、公共の福祉が損なわれるおそれがあります。

どちらを優先すべきかは非常に難しい問題ですが、日本国憲法第29条第3項では「正当な補償のもとに、私有財産を公共のために利用できる」と定められています。

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。―日本国憲法第29条第3項(e-Gov)

「公共性」「必要性」「正当な補償」

憲法に規定されているからといって、公共事業のため無条件に立ち退きが認められると、行政権が過度に強くなってしまうおそれがあります。

そのため、「公共性」「必要性」「正当な補償」の3つの要件がすべて満たされて、はじめて土地収用が認められます。

つまり、公共事業であっても、私有地に対していきなり立ち退きを求めることはできません。まずは任意交渉を行い、それでも合意に至らない場合の最終手段として土地収用法が行使されます。また、立ち退きにあたっては、必ず「補償金」が支払われます。

以上のような収用手続きや補償内容を詳細に定めているのが「土地収用法」です。

2.土地収用法の制限まとめ

2-1.概要

土地収用法では、土地所有者に対する建築制限等が定められています。

具体的には、「2-2.対象事業」および「2-3.対象区域」に該当する場合に、「2-4.制限内容」が適用されます。また、「2-5.緩和措置」もあります。

土地収用には事業認定が必要

土地収用は、すべての公共事業で適用できるわけではありません。各事業の必要性が審査され、認定されたものだけが対象となります。これを「事業認定」といいます(→詳細は「3-2.事業認定手続き」参照)。

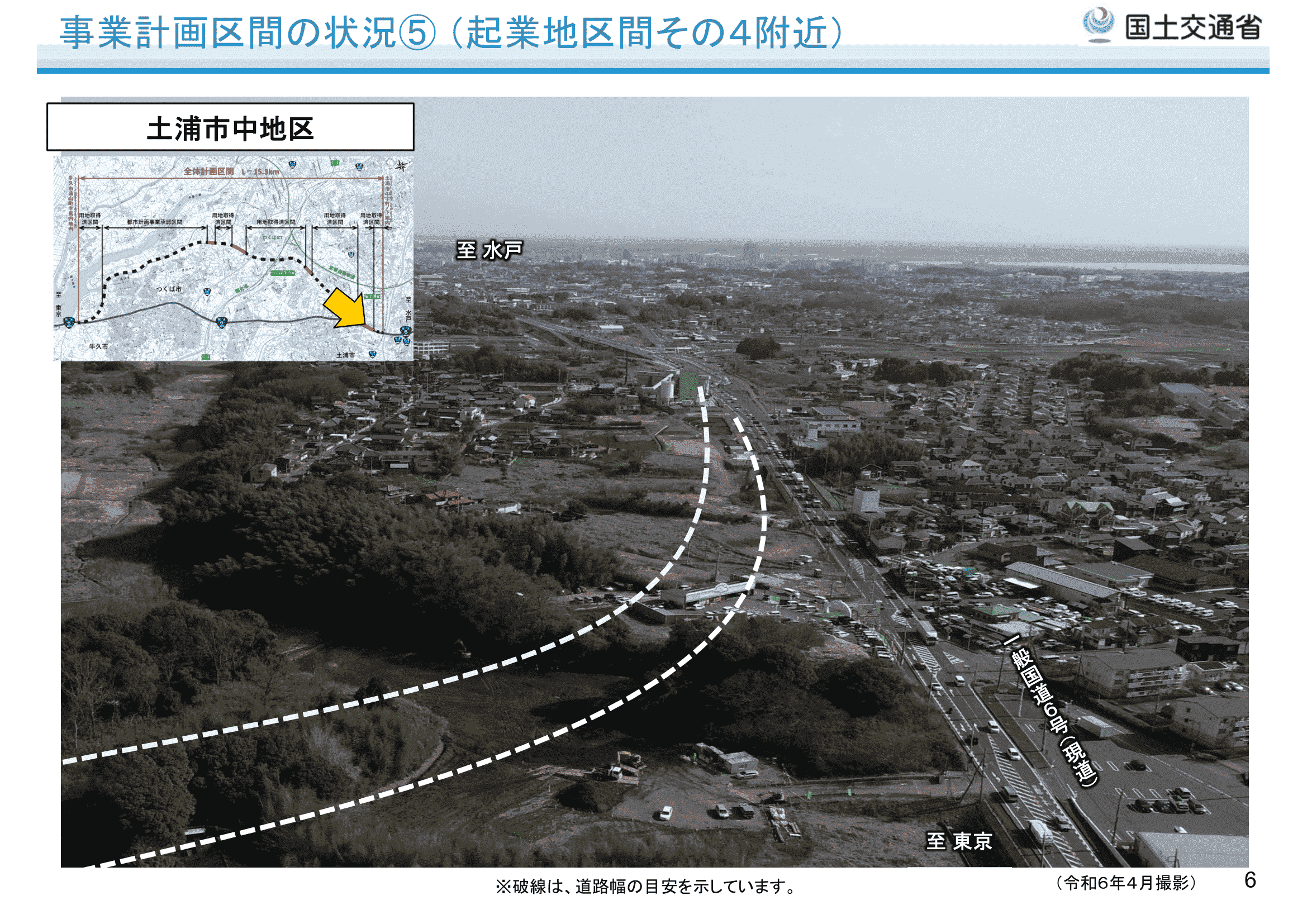

「起業地」と「起業者」

事業認定を受けた公共事業において、収用対象の土地を「起業地」、事業主を「起業者」と呼びます。

起業地とは

「起業地」とは、土地収用法に基づき、公共事業のために収用される土地のことです。

「起業」とは事業を起こすことで、土地収用法では公共事業を指します。つまり、公共事業(起業)の対象となる土地を、「起業地」と呼んでいます。

なお、任意交渉の段階では「事業用地」と呼ばれ、土地収用法に基づいて申請される段階で「起業地」となるのが一般的です。

起業者とは

「起業者」とは、土地収用をする立場にある事業主のことです。

土地収用法において「起業」は公共事業を指し、その事業主を「起業者」といいます。

具体的には、国・都道府県・市区町村などの公的機関が該当します。

2-2.対象事業

土地収用法の対象事業は、あらかじめ法律で定められたものに限られます。土地収用法第3条には、約50種類の「収用適格事業」が列挙されています。

これらの事業は、大きく6つの区分に整理できます。

| 区分 | 対象事業(収用適格事業)の例 |

| 交通インフラ事業 | 道路法に基づく道路整備(高速道路など)、鉄道事業法に基づく鉄道敷設など |

| エネルギー・通信などのインフラ事業 | 電力会社による送電線の新設、ガス導管の敷設など |

| 水資源・防災事業 | 河川法に基づく河川改修、砂防法に基づく砂防ダム整備など |

| 農業・農村基盤整備事業 | 農業用道路、用水路・排水路の整備など |

| 公共・公益的施設の整備事業 | 学校、公民館、図書館、博物館、公立病院の整備など |

| 都市計画・都市開発事業 | 都市計画施設(道路や公園など)の整備、市街地再開発事業、土地区画整理事業など |

2-3.対象区域

土地収用法の対象区域は、該当する公共事業の予定地となる場所です(→詳細は「2-2.対象事業」参照)。

土地の一部のみが公共事業の予定地に含まれている場合、その該当部分のみが収用の対象となります。隣接地まで含めた過度な土地収用が行われないよう、収用範囲は厳格に制限されています。

ただし、収用により残された土地(残地)が利用困難な形状となる場合も考えられます。その場合には、土地所有者はその残地についても収用を請求することができます(土地収用法第76条)。これは、形状不良の残地が生じて土地所有者が不利益を受けることを防ぐための制度です。

2-4.制限内容

土地収用法の適用対象として公共事業が事業認定されると、告示日以降、起業地内の土地や関係者にはさまざまな権利の制限や特例措置が適用されます。

土地所有者に対するもの

事業認定の告示後は、都道府県知事の許可を受けずに、事業に明らかに支障を及ぼすような土地の形質変更を行うことはできません。主な制限内容は次のとおりです。

| 区分 | 詳細 |

| 起業地の現状変更禁止 | 事業認定の告示後は、都道府県知事の許可なく、起業地(事業に必要な土地)の形質変更や、工作物の新築・増改築などを行うことはできません(土地収用法第28条の3)。 |

| 無許可の増改築等に対する補償排除 | 許可なく行われた起業地の形質変更や建物の新築・増改築などは、それに関する損失補償を請求することができません(土地収用法第89条)。 |

| 権利取得者の範囲制限 | 事業認定の告示後に新たに所有権や賃借権などを取得した者は、「関係人」として扱われず、補償の対象外となります。 |

事業主に対するもの

事業主(=起業者、事業実施する地方公共団体等)には、次のような権限や義務などが適用されます。

| 区分 | 詳細 |

| 収用権の取得と裁決申請権 | 事業認定の告示により、起業者には具体的な土地収用の権限が与えられます。 起業者は、告示日から1年以内に限り、収用委員会に対して収用(または使用)の裁決申請を行うことができます(土地収用法39条1項)。 |

| 土地調査権(立入権)と調書作成義務 | 事業認定後、起業者は収用手続準備のため土地及び物件の調査を行うことができます。 起業者が立ち入る場合は、少なくとも3日前までに日時および場所を占有者へ通知しなければなりません(土地収用法第35条・第36条)。 |

| 周知義務とその他の義務 | 事業認定の告示後、起業者は速やかに土地所有者および関係人に対して、補償の内容を周知する義務があります(土地収用法第28条の2)。 また、起業者は取得した土地について所有権移転登記を行い、補償金を期限までに支払う義務などを負います(土地収用法第95条)。 |

2-5.緩和措置

土地収用法では、土地所有者に対して厳しい制限が適用される反面、次のような権利が与えられます。私有財産が制限される代わりの救済措置です。

| 区分 | 詳細 |

| 裁決申請請求権(早期収用要求権) | 事業認定の告示後、起業者が手続きを先延ばしにしている場合、土地所有者や関係人は、収用の裁決申請を請求する権利を行使できます(土地収用法第39条2項)。 |

| 補償金支払請求権 | 事業認定の告示後は、土地所有者および関係人には補償金の支払いを請求する権利が認められています(土地収用法第46条の2)。 |

| 税制上の特例(譲渡益の特別控除) | 個人が公共事業のために土地を譲渡した場合、譲渡所得から最大5,000万円が特別控除することができます。 |

3.土地収用法の手続きの流れ

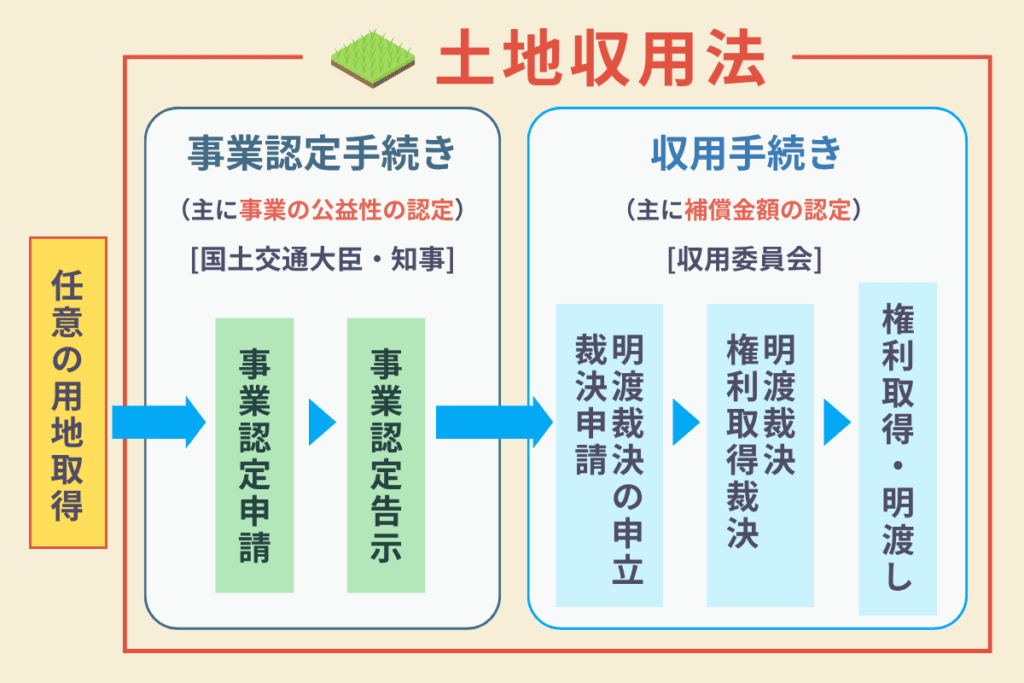

3-1.任意の用地取得

まず、一般的な売買交渉と同様に、土地所有者と公共事業の事業主(起業者)との間で任意交渉が行われます。この段階では、土地所有者は交渉を拒否することが可能です。

ただし、その後に土地収用法の手続きに移行すると、最終的には土地の明渡しを求められる可能性があります。立ち退き交渉を受けた際は、今後の収用手続きの進行を踏まえて、慎重に対応方針を検討する必要があります。

3-2.事業認定手続き

「事業認定」とは、公共性が高く土地収用が必要な事業かどうかを判断し、事業主(起業者)に収用権限を付与する手続きです。

事業認定申請

事業主(=起業者、国や地方公共団体等)は、国土交通大臣または都道府県知事に対して、事業認定の申請を行います(土地収用法第18条)。

申請が受理されると、土地(起業地)が所在する市区町村において公告および縦覧が行われます。縦覧期間は、公告日から起算して2週間以上と定められており、期間中は誰でも申請書類を閲覧できます(土地収用法第24条)。

利害関係人(土地所有者や隣接住民など)は、都道府県知事等へ意見書を提出できます(土地収用法第25条)。提出期限は縦覧期間の終了日までです。

事業認定

事業認定申請を受けた国土交通大臣または都道府県知事は、次の要件を審査して事業認定を行います(土地収用法第20条)。要件を満たさない場合には、事業認定が拒否されることもあります。

| 要件 | |

| 1 | 土地収用法に規定された「収用適格事業」に該当すること |

| 2 | 起業者に事業遂行の十分な意思と能力があること |

| 3 | 土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること |

| 4 | 土地を収用または使用する公益上の必要があること |

事業が認定されると、事業主(起業者)は収用決裁手続きに進む権限を得ますが、実際にはすぐに強制収用に進むケースは多くありません。

強制収用はあくまで最終手段とされており、事業認定後も引き続き、任意交渉による合意を目指すのが一般的です。

3-3.収用決裁手続き

任意交渉を尽くしても土地取得の合意が得られない場合、事業主(起業者)は最終手段として「収用裁決手続き」に進むことになります。

「収用裁決手続き」とは、収用委員会が「補償金の額」「権利の取得時期」「土地の明渡し期限」などを決定するものです。

収用決裁が下されると、土地所有者は立ち退きを拒否できなくなります。

収用委員会とは

収用委員会とは、土地収用法に基づき各都道府県に設置されている行政委員会です。

都道府県知事から独立した機関として、公正中立な立場で審理や調査を行い、裁決を下す権限を持ちます。

委員は、学識経験者など中立的な立場の専門家で構成されています。

収用裁決の申請

事業主(起業者)は、事業認定告示の日から1年以内に、収用委員会に対して収用裁決を申請できます(土地収用法第39条第1項)。

この手続きは、事業主(起業者)が土地所有者から所有権等を取得し、土地の明渡しを求めるために行うものです。

収用委員会の採決

収用委員会は、裁決の判断に必要な事情聴取や現地調査、鑑定評価を行います(土地収用法第65条)。調査が完了すると、収用委員会は委員の過半数による決議により裁決を行います。裁決には「権利取得裁決」と「明渡裁決」の2種類があります(土地収用法第47条の2)。

「権利取得裁決」とは、土地の権利取得・損失補償などを定める裁決です。

「明渡裁決」とは、土地の明渡し・物件移転料の補償などを定める裁決です。

権利取得・明渡し

土地収用による権利移転時期は、収用委員会による裁決によって決まりますが、一般的には裁決日またはその翌日です。

ただし、事業主(起業者)は、「権利取得裁決」および「明渡裁決」で定められた補償金を供託所(法務局)へ供託するか、相手方に直接支払う必要があります(土地収用法第95条)(土地収用法第97条)(土地収用法第101条)。

補償金の供託または支払いが完了すれば、事業主(起業者)は正式に土地所有権を取得し、公共事業を実施できるようになります。

一方で、土地所有者は「明渡裁決」で定められた期限までに、事業主(起業者)に対して土地を引き渡さなければなりません(土地収用法第102条)。それでも立ち退きが行われない場合、最終的には行政代執行により明渡しが実施されます(土地収用法第102条の2)。

4.土地収用法による補償内容

土地収用における補償は、大きく分けて「4-1.土地に関する補償」と「4-2.明渡しに関する補償」の2種類があります。

4-1.土地に関する補償

土地収用に伴う補償は、原則として金銭で支払われます(いわゆる「金銭払いの原則」)。これを「土地補償」と呼びます。例外的に、替地による補償など、金銭以外の方法による補償が認められる場合もあります(収用委員会の決裁による)。

ほかにも「権利消滅補償」「残地補償」などがあります。

| 区分 | 詳細 |

| 土地補償(土地収用法第71条) | 収用される土地の対価として支払われるに当たる補償。補償額は、原則として近隣の取引事例等を考慮して決定されます。 |

| 権利消滅補償(土地収用法第71条) | 土地収用により消滅する借地権など、所有権以外の権利に対する補償。 |

| 残地補償(土地収用法第74条) | 収用によって残された土地(残地)の利用価値が下がった場合、その損失を補うための補償。 |

4-2.明渡しに関する補償

明渡しに関する補償には、たとえば次のようなものがあります。これらは土地そのものの価値ではなく、明渡しに伴って発生する損失を補償するものです。

| 区分 | 詳細 |

| 移転料補償(土地収用法第77条) | 土地上に建物などの物件がある場合に、その移転に必要な費用の補償。 |

| 動産移転補償 | 引越しなど、動産の移転にかかる費用の補償。 |

| 借家人補償 | 建物の賃借人が、同程度の建物を賃借するために必要な補償。 |

| 営業休止補償 | 営業の一時停止に伴い生じる収益減少額などに対する補償。 |

4-3.補償内容の異議申し立て

補償内容に不服がある場合は、原則として収用裁決前に異議を申し立てる必要があります。

事業主(起業者)が収用手続きを進める際には、損失補償の見積額およびその内訳を記載した申請書類を収用委員会に提出しなければなりません(土地収用法第40条第1項)。

提出された申請書類は、起業地のある市区町村に送付後、土地所有者に通知されます(土地収用法第42条1項)。

補償金額などの内容に納得できない場合は、所定の期間内に収用委員会に対して意見書を提出し、異議を述べる必要があります(土地収用法43条1項)。

意見書を提出する際には、妥当と考える補償額やその算定根拠、さらに事業主(起業者)が考慮していないと思われる要素などを具体的に記載することが重要です。

5.不動産取引時のチェックポイント

不動産取引において土地収用法に関する重要事項説明(宅建業法第35条)が必要となるのは、次の場合です。

- 事業認定後の起業地

事業認定の告示後であっても、土地(起業地)を第三者に売却・譲渡することは可能です。ただし、裁決手続開始の後に売買された場合、新たな所有者は補償の交渉や手続において権利を主張できず、旧所有者に対しても権利を対抗できません(→詳細は「3-3.収用決裁手続き」参照)。

また、事業認定の告示後は、起業地内の土地を都道府県知事の許可なく形質変更することはできません。

取引対象の土地が土地収用法の対象となっているかどうかは、通常、土地所有者が事業主(起業者)から任意交渉を受けている段階で把握していることが多いといえます。

【補足】土地収用法と公拡法の違いとは?

「土地収用法」と「公有地拡大推進法」の目的の違い

土地収用法は、公共事業のために必要な土地を「強制的に取得」するための条件や手続きを定めた法律です。

一方、公有地拡大推進法(以下、公拡法)は、公共事業のために必要な土地を「任意交渉により取得」する条件や手続きを定めた法律です。

「土地収用法」と「公有地拡大推進法」の適用場面の違い

適用される場面も両者で大きく異なります。

土地収用法は、すでに決定している公共事業(道路整備や鉄道敷設など)のために、どうしても必要な公共用地を取得する際に適用されます。

一方、公拡法は、すでに決定している公共事業用地に加え、まだ公共事業が予定されていなくとも市街化区域内の5,000㎡以上など一定規模以上の土地取引であれば、土地所有者には届出義務が生じます。届出を受けた地方公共団体等は、その土地を公共事業として利用できるかどうかを検討します。

また、公拡法には、土地所有者が自発的に「土地を公共用に買ってほしい」と申し出る制度もあります。

「土地収用法」と「公有地拡大推進法」の両法が関わるケース

「土地収用法」と「公拡法」の両法が関わるケースもあります。

たとえば、市街化区域内の公共施設の予定地(都市計画道路など)において、土地所有者が自主的に土地を売却しようとするケースです。このような場合、まず土地所有者は公拡法による届け出が必要となり、地方公共団体等は、一般の売却よりも優先的に売買交渉の機会を得ます。

協議が成立すれば、強制的な収用に至ることなく、任意交渉によって土地取得が完了します。一方で協議が不成立な場合でも、公共事業の必要性が高いと認められれば、土地収用法による取得手続きに移行することが可能です。

公拡法による任意交渉の実績は、土地収用法の事業認定手続では「任意取得に努めた証拠」として機能し、収用の正当性を補強する役割を果たします。

このように、まずは公拡法による先買い交渉を試み、それでも取得できない場合に土地収用法による強制収用へ移行するという「二段構え」が採られることがあります。

なお、土地所有者がそもそも売却の意思を示していない場合は、公拡法で土地を取得することはできず、地方公共団体等は最初から土地収用法に基づく手段を検討することになります。

まとめ

上記のように、公拡法は任意交渉の機会を提供する制度、土地収用法は最終的に権利を強制的に取得する制度と、それぞれ異なる役割を担っています。

しかし実務上は、両制度が相互に補完し合いながら、公共用地の取得を支えるケースもあります。