1.公有地拡大推進法とは?

1-1.結論

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法(こうかくほう)」)は、地方公共団体等が公共用地「先買い」できる制度を定めた法律です(1972年〈昭和47年〉制定)。対象となる場合は、土地所有者は売却時に「届出」が必要です。

不動産取引において公拡法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。

制限の対象となる「区域」

- 都市計画施設の区域内にかかる土地(200㎡以上)

- 都市計画区域内の道路・公園・河川の予定区域にかかる土地(200㎡以上)

- 市街化区域内の土地区画整理事業の施行区域内にかかる土地(200㎡以上)

- 市街化区域内で5,000㎡を超える土地 など

制限の対象となる「行為」

- 土地の有償譲渡(売買、交換、代物弁済など)

以下、公拡法に関する必要な知識を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。

1-2.公拡法の目的をサクッと理解

公拡法を理解するには、その目的を把握すると分かりやすくなります。

「具体的な内容を早く教えて!」という方は、次の「2.公拡法の制限まとめ」をご覧ください。

公拡法はこうして作られた

日本では、土地や建物などの不動産を個人が所有することが認められています。

この私有財産は、日本国憲法第29条により「財産権」として保障されています。

そのため行政は、たとえ道路整備などの公共事業であっても、財産権を一方的に侵害することはできません。

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。―日本国憲法第29条第3項(e-Gov)

これは当然のように思えるかもしれませんが、私有財産の扱いは国によって異なります。たとえば中国では土地はすべて公有となっています。

日本では「個人所有の土地」と「公共事業の予定地」が重なることで、両者の権利が衝突する場面が生じます。

そこで、「該当地を売却する際は、まず行政に届出をしてください。お互いの納得のいく内容で売買できるか協議をしましょう。」というルールが定められています。

これは、行政が優先的に土地購入を検討できる「土地の先買い制度」と呼ばれています。ただし、行政への売却はあくまで協議が整った場合にのみ成立し、強制ではありません。

2.公拡法の制限まとめ

公拡法では、土地所有者に対する届出義務等が定められています。

具体的には、「2-1.対象行為」および「2-2.対象区域」に該当する場合に、「2-3.制限内容」が適用されます。また、任意の制度である「2-4.申出制度」もあります。

2-1.対象行為

公拡法の届出対象となる行為は、土地所有者による土地の有償譲渡です。

一方で、無償譲渡などの場合は対象外となります(公拡法第4条第2項)。

| 対象となる取引 | 対象外となる取引 |

| 土地所有者が有償譲渡(売買、交換、代物弁済など)するとき | ① 無償譲渡(贈与・寄付など)の場合 ② 譲渡先が国または地方公共団体等である場合 ③ 文化財保護法や住宅供給促進法が適用される場合 ④ 公共事業用に売却する場合 ⑤ 開発区域に含まれる場合 ⑥ 都市計画で公告済の区域内の土地 ⑦ 過去に届出済で1年以内の再売却 ⑧ 国土法の規制区域内の場合 ⑨ 国土法の事後届出が必要な場合 ⑩ 面積が政令の下限基準に満たない場合 ⑪ マンションの専有部分(1室)の譲渡 |

2-2.対象区域

公拡法の届出対象となる区域は、都市計画の区域区分によって異なります。

次の表は、区域区分ごと原則の面積要件をまとめたものです。ただし、都道府県の条例で引き下げることが可能なため、詳細については自治体への確認が必要です(公拡法第4条第1項)。

たとえば東京23区や大阪市では、面積要件として原則どおり200㎡を適用していますが、神奈川県綾瀬市や埼玉県鴻巣市では100㎡に引き下げています。

また、対象区域に土地の一部が含まれている場合でも、土地全体の面積が要件を満たしていれば届出が必要です。

市街化区域内のケース

| 対象区域 | 届出が必要な面積 | |

|---|---|---|

| 1 | 都市計画施設の区域内(土地区画整理事業除く) | 200㎡以上 |

| 2 | 道路、公園、河川の予定区域内 | 200㎡以上 |

| 3 | 土地区画整理事業の施行区域内 | 200㎡以上 |

| 4 | 住宅街区整備事業の施行区域内 | 200㎡以上 |

| 5 | 生産緑地地区の区域内 | 200㎡以上 |

| 6 | 上記1~5以外の市街化区域内 | 5,000㎡以上 |

| 7 | 上記1~5以外の大都市法による重点地域 | 5,000㎡以上 |

※上記1~5の面積要件は、都道府県の条例により引き下げが可能です

市街化調整区域のケース

| 対象区域 | 届出が必要な面積 | |

|---|---|---|

| 1 | 都市計画施設の区域内(土地区画整理事業除く) | 200㎡以上 |

| 2 | 道路、公園、河川の予定区域内 | 200㎡以上 |

※上記1・2の面積要件は、都道府県の条例により引き下げが可能です

非線引き区域のケース

| 対象区域 | 届出が必要な面積 | |

|---|---|---|

| 1 | 都市計画施設の区域内(土地区画整理事業除く) | 200㎡以上 |

| 2 | 道路、公園、河川の予定区域内 | 200㎡以上 |

| 3 | 住宅街区整備事業の施行区域内 | 200㎡以上 |

| 4 | 1~3以外の大都市法に定める重点地域 | 5,000㎡以上 |

| 5 | 1~4以外の都市計画区域内 | 10,000㎡以上 |

※上記1~3の面積要件は、都道府県の条例により引き下げが可能です

都市計画区域外のケース

| 対象区域 | 届出が必要な面積 | |

|---|---|---|

| 1 | 都市計画施設の区域内(土地区画整理事業除く) | 200㎡以上 |

※上記1の面積要件は、都道府県の条例により引き下げが可能です

2-3.制限内容

公拡法が適用対象となる場合、土地所有者に対して次のような制限がかかります。

届出義務

土地所有者は、対象となる取引を行う場合、都道府県知事(または市区町村長)に届出を行わなければなりません。

届出書には譲渡先の情報なども必要となるため、基本的には譲渡先が未定の場合、届出はできません。譲渡先が決まっていない場合には、「2-4.申出制度」を活用することができます。

譲渡制限

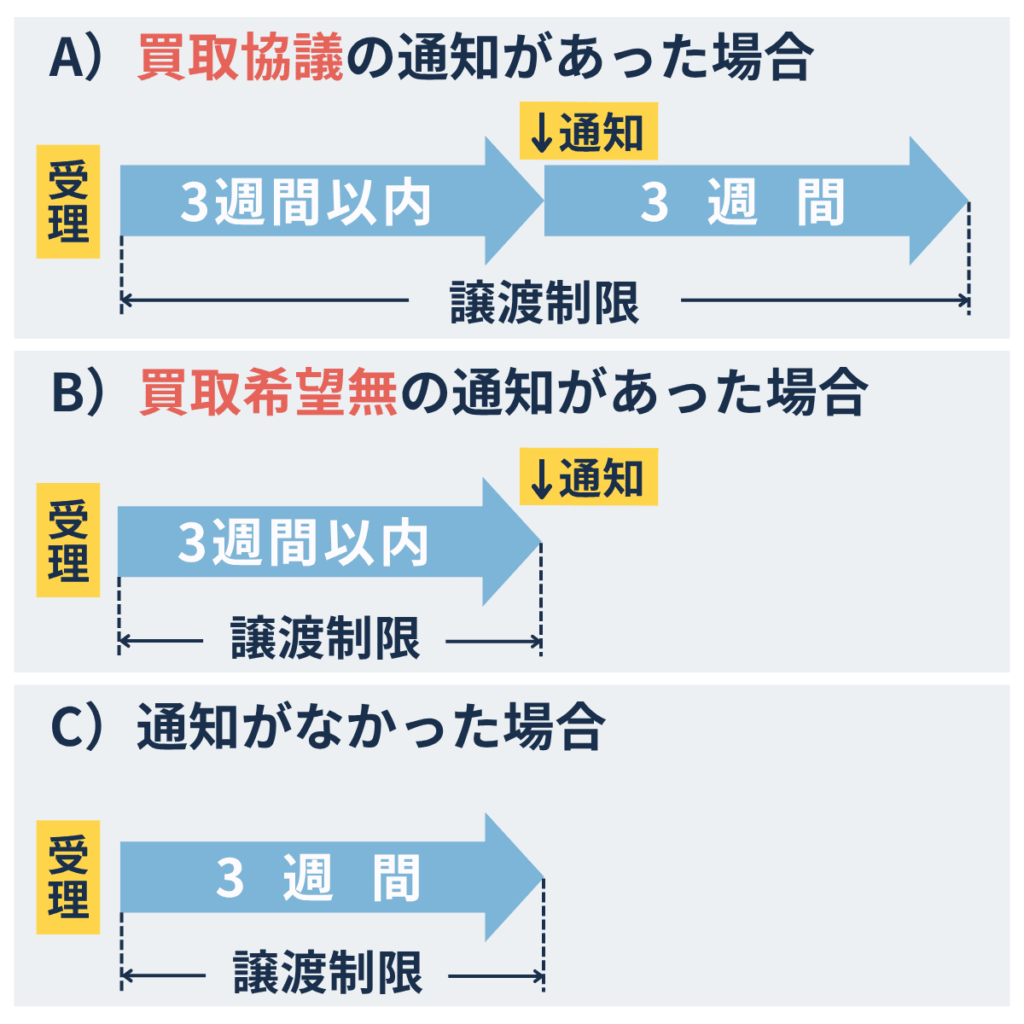

公拡法に基づく届出を行った場合、土地の所有者は、その土地を第三者に売ることが一定期間できなくなります(公拡法第8条)。制限期間は最大6週間ですが、短縮されることがあります。

まず、起点となるのは届出後の「受理」であり、受理から3週間以内に、地方公共団体はその土地の買取希望の有無を所有者に通知します。

【A】買取希望「有」のケース

通知の時点から、さらに3週間、譲渡制限期間が延長され買取協議が行われます。

【B】買取希望「無」のケース

通知の時点で譲渡制限は解除されます。買取希望「無」の通知の効力は1年間有効とされ、仮にその期間中に譲渡先や価格が変更された場合でも再度の届出は不要です。

【C】買取希望の有無について通知がないケース

届出が受理されてから3週間経過時点で譲渡制限が終了します。

税制優遇

地方公共団体等との間で土地売買契約が成立すると、税法上、譲渡所得について最高1,500万円までの特別控除を受けることができます。

罰則

届出を行わずに土地取引をしたり、虚偽の届出を行った場合には、50万円以下の過料に処せられる可能性があります(公拡法第32条)。

ただし、既に行われた売買契約自体は、判例上、有効とされるのが一般的です。

2-4.申出制度

土地所有者が、行政に対して「土地を買い取ってほしい」と希望できる制度です。

届出のような義務ではなく任意の制度で、売却相手が未定でも申出可能です。つまり「これから売ろうとする土地をまず行政に打診する」ことができます。

申出制度の活用方法

届出では、土地売買の買主が決まった時点で届出を行い、そこから譲渡制限の期間が開始するため、売買契約までに時間がかかることがあります。

一方で、申出制度を土地の売却活動の開始時点で活用することで、買主が見つかった際にはスムーズに売買契約へ移行できます。

申出のための要件は、届出要件よりも緩やかな面積基準が設定されることもあります。

自治体に申出を行い、「買取希望『無』」の通知があった場合、通知の日から1年間は届出が不要となり、いつでも第三者への売却が可能です。

3.公拡法の手続きの流れ

公拡法による「3-1.届出・申出の流れ」および「3-2.土地の買取価格」は、次のとおりです。

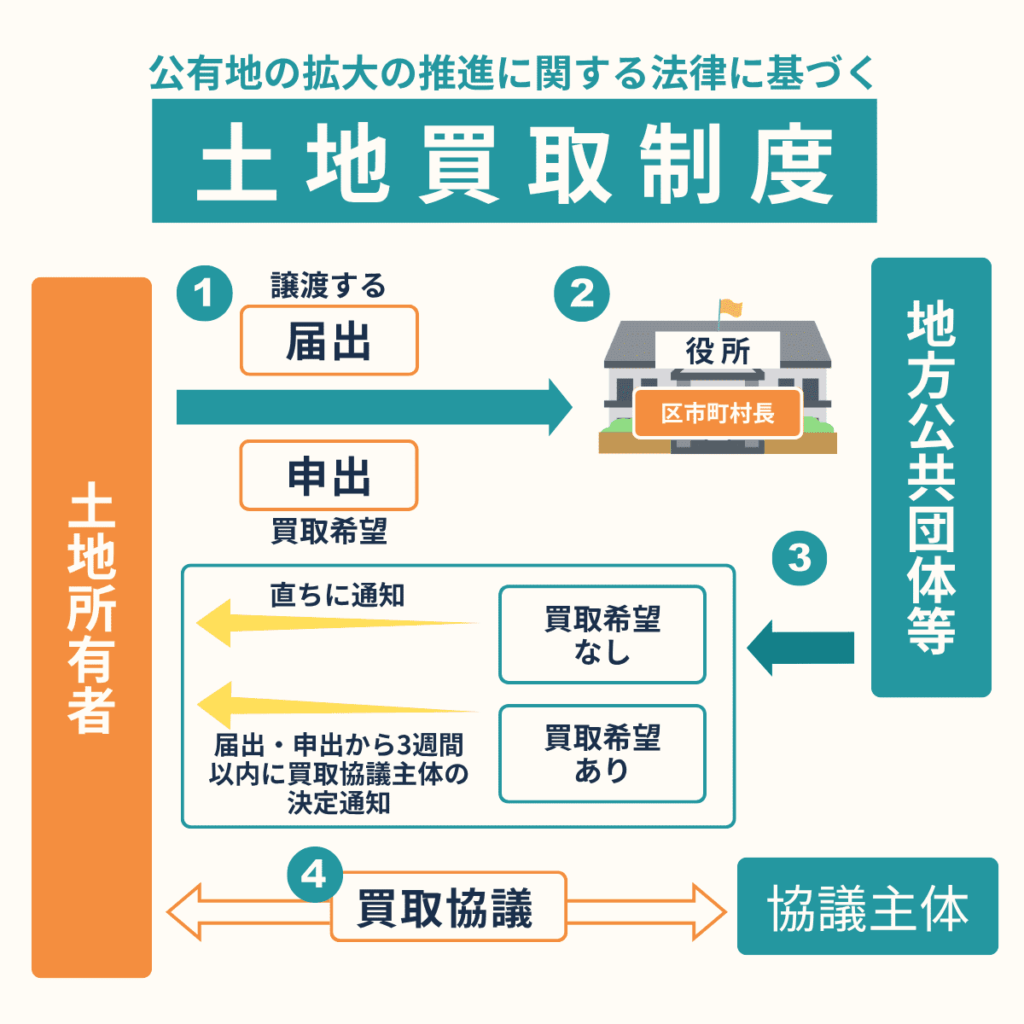

3-1.届出・申出の流れ

公拡法に基づく土地売却時の手続きは、「①届出・申出」「②地方公共団体等による検討」「③通知」「④買取協議」の4つのステップです。

届出、申出のどちらの場合も大まかな流れは同じです。

①届出・申出

届出の場合

土地所有者は、土地売買契約の予定日3週間前までに「土地有償譲渡届出書」等を地方公共団体等に届出します。譲渡先が決まっていない場合は届出を行うことができません。

申出の場合

買取を希望する場合は「土地買取希望申出書」等により申し出る必要があります。申出制度では譲渡先が未定であっても申請が可能です(→詳細は「2-4」参照)。

②地方公共団体等による検討

地方公共団体等は、届出(または申出)のあった土地について受理日から3週間以内に買取希望の有無について検討します。

土地開発公社や土木事務所などの地方公共団体の関係団体へ情報が共有されることもあります。

③通知

地方公共団体等は、買取希望の有無について土地所有者に通知します。

買取希望がない場合にも、基本的には通知されます。

④買取協議

地方公共団体等が買取を希望する場合には、土地所有者との間で協議が行われます。

買取協議の期間は通知日から3週間以内とされ、この期間中は土地所有者による第三者への譲渡が制限されます。

つまり「②地方公共団体等による検討」の期間に加えて、譲渡制限期間がさらに延長されることになります。

土地の買取は強制ではありませんが、正当な理由なく協議を拒むことはできません。ただし、あくまでも協議であるため、一般的な売買と同様に任意交渉であり、最終的に土地を地方公共団体等に売却するかどうかは、土地所有者の判断に委ねられています。

3-2.土地の買取価格

地方公共団体等が届出対象の土地を買い取る場合、原則として公示価格を基準に算定された価格となります。

公示区域外の土地については、近隣の類似取引価格や、当該土地の位置・地積・周辺環境などを総合的に考慮し、適正な取引価格が算定されます。

4.不動産取引時のチェックポイント

不動産取引において公拡法に関する重要事項説明(宅建業法第35条)が必要となる区域は複数ありますが、実務上は該当するケースが限られます(→詳細は「2-2.公拡法の対象区域」参照)。

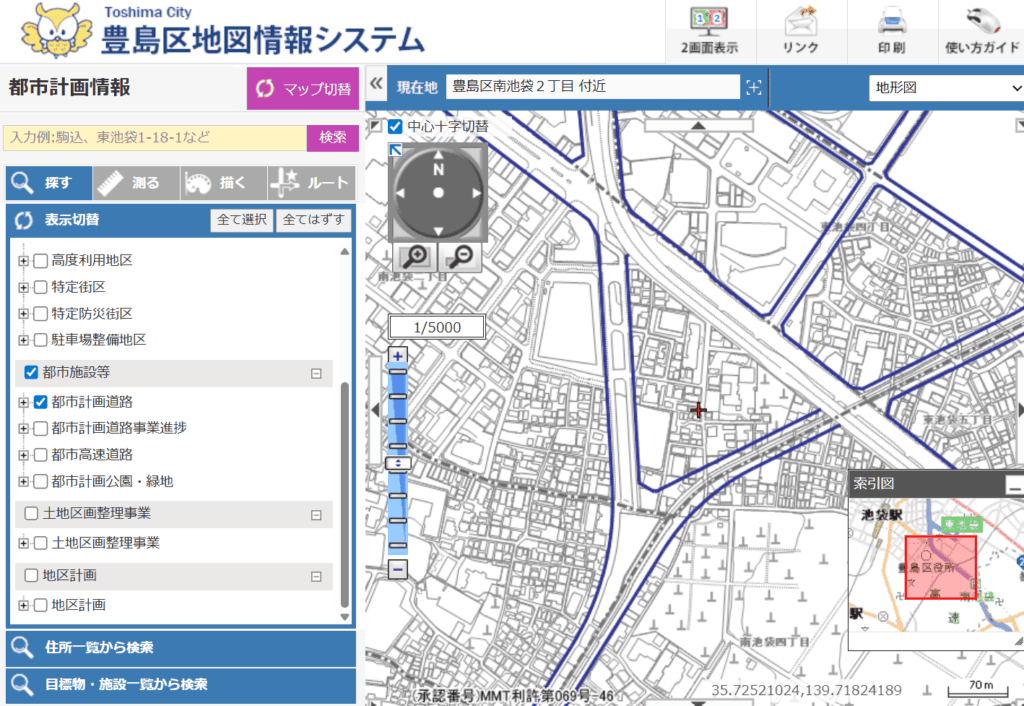

最も該当する可能性が高いのは「都市計画施設の区域内にかかる土地(200㎡以上)」であり、特に「都市計画道路」については注意深く確認する必要があります。

土地全体の面積が200㎡以上であれば、土地の一部のみが都市計画道路区域に含まれている場合でも届出が必要です。

都市計画道路は、該当する地方公共団体のホームページで確認できます。

たとえば東京都豊島区では、「豊島区地図情報システム(GIS)」にて、都市計画道路を絞り込むことができます。

もし土地が都市計画道路の区域内にかかるかどうか判断が難しい場合は、道路管理者に問い合わせることで詳細に確認することが可能です。道路管理者とは、国道であれば国、都道府県道であれば都道府県、市区町村道であれば市区町村です。