1.国土利用計画法とは?

1-1.結論

国土利用計画法(こくどりようけいかくほう、以下「国土法」)とは、地価の急激な高騰や無秩序な土地開発を防ぎ、土地の適正な利用を促進するための法律です(1974年〈昭和49年〉制定)。

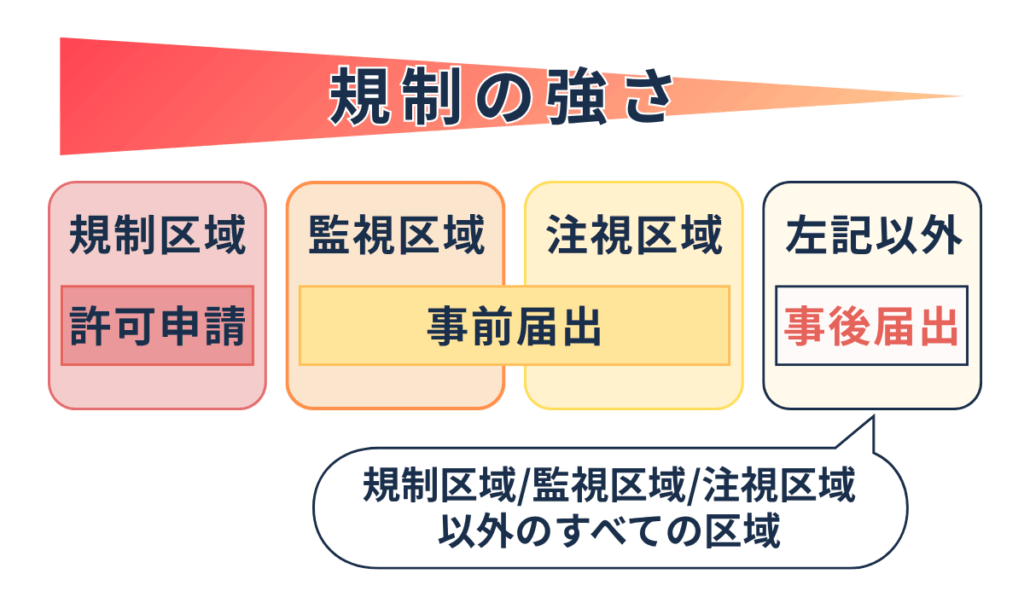

国土法では、土地取引を規制する区域として日本全国を「規制区域」「監視区域」「注視区域」「区域指定なし」に区分し、それぞれ異なる制限が定められています。

不動産取引において国土法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。

「事後届出」が必要となるケース

▼東京都小笠原村を除く全国(区域指定のないエリア)

- 2,000㎡以上の土地取引(市街化区域)

- 5,000㎡以上の土地取引(市街化区域を除く都市計画区域)

- 10,000㎡以上の土地取引(都市計画区域外)

「事前届出」が必要となるケース

▼東京都小笠原村のみ(監視区域)

- 500㎡以上の土地取引

東京都小笠原村を除く全国では、原則として2,000㎡未満の土地取引は届出不要であり、一般的な住宅での不動産取引が国土法の対象となるケースはほとんどありません。

以下、国土法に関する必要な知識を初心者でも分かるよう体系的に解説します。

1-2.国土法の目的をサクッと理解

国土法はこうして作られた

日本は1960〜1970年代、高度経済成長期にあり、地価の急騰と不動産開発の過熱が社会問題化していました。こうした状況に対応するため、1974年に国土法が制定され、「地価の異常高騰」や「乱開発の抑止」を目的とする制度が構築されました。

特に1980年代後半のバブル期には、地価高騰を抑制するため、国土法が積極的に運用されました。

国土法では、土地取引に対する規制強度に応じて、以下の4つの区域に分類しています。

| 区域 | 概要 | |

|---|---|---|

| 1 | 規制区域 | 最も強い規制手段であり、土地取引は許可制。ただし、経済への過度な介入が懸念されるため、これまで一度も指定されていない。 |

| 2 | 監視区域 | 事前届出制が定められており、土地取引の監視や勧告が可能。バブル期には東京23区や横浜市・川崎市などが指定され、全国に拡大した。いわゆる「土地神話」による過熱した地価上昇に対する歯止めとして機能。 |

| 3 | 注視区域 | 1998年の国土法改正で創設。ただし制度創設当時は地価下落基調にあり、これまで一度も指定されていない。 |

| 4 | (区域指定なし) | 上記以外の区域。 |

このように、「規制区域」「注視区域」は制度上では存在するものの実際には活用されておらず、「監視区域」も現在では東京都小笠原村のみ指定されています。

一方で、「区域指定なし」については、大規模な土地取引に対して事後届出制が、現在も全国で運用されています。

つまり、国土法は不動産実務で関わる場面こそ限られますが、地価高騰や投機的な土地取引を抑制する牽制手段として、重要な役割を担っています。

この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。―国土利用計画法第1条(e-Gov)

2.国土法の制限まとめ

国土法では、「2-1.規制区域」「2-2.監視区域」「2-3.注視区域」に該当する場合に制限がかかります。これらに該当しない「2-4.区域指定なし」においても一定の制限がかかります。

「2-5.一団の土地の取引」は、届出義務の対象となる区域が異なるので注意が必要です。

2-1.規制区域

概要

「規制区域」とは

規制区域とは、土地取引が投機的に行われており(または行われるおそれがあり)、緊急な対策が必要だと判断された区域のことです。本区域内での土地取引には都道府県知事の許可が必要です。

都道府県知事はこのような区域を必ず規制区域に指定しなければならず(法律上の義務)、他の区域とは異なる厳格な運用が想定されています。

対象行為

規制区域において、許可が必要になる土地取引は、次の2つの要件を満たすものです。

- ① 所有権や地上権などの「権利の移転・設定」があること

- ② 「対価(お金など)」を伴う契約であること

たとえば、「贈与」は権利の移転はありますが、対価を伴わないため届出の対象外となります。

| 対象となる取引 | 対象外となる取引 |

| 売買 | 抵当権、不動産質権等の移転又は設定 |

| 交換 | 地役権、鉱業権等の移転又は設定 |

| 共有物の持分権の譲渡 | 信託の引受及びその終了 |

| 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合) | 相続、遺贈(包括遺贈を含む) |

| 譲渡担保 | 遺産の分割 |

| 一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定 | 土地収用 |

| 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡 | 換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法) |

| 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡 | 贈与、財産分与 |

| 代物弁済 | 共有物の分割、持分権の放棄 |

| 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合) | 工場財団等の移転 |

| 保留地処分(土地区画整理法) など | 予約完結権、買戻権等の形成権の行使 など |

制限内容

規制区域内では、土地取引を行う際、都道府県知事の許可が必要です(国土利用計画法第14条第1項)。

許可が認められるのは、自己居住、従前からの事業継続、公益目的など正当な土地利用目的に限られ、投機目的の取引は許可されません。

許可を得ずに締結された契約は無効となります。

事例

規制区域は法制度上存在するものの、経済活動への強い介入が懸念されるため、これまで一度も指定されたことはありません。

実務上は運用されておらず、制度としての枠組みが現存している状態です。

2-2.監視区域

概要

「監視区域」とは

監視区域とは、地価が急激に上昇しており(または上昇するおそれがあり)、適正な土地利用が困難となる可能性がある区域のことです。本区域内での土地取引には都道府県知事への事前届出が必要です。

都道府県知事は、こうした地域を監視区域として指定することができます(任意指定)。

本区域の規制の強さは、「規制区域」よりも一段階緩やかです。

対象行為

監視区域において、事前届出が必要になる土地取引は、規制区域の要件と同様です(→詳細は「2-1.規制区域>対象行為」参照)。

主な制限

監視区域内では、「一定面積以上の土地(都道府県による)」の取引を行う際は、都道府県知事への事前届出が必要です(国土利用計画法第27条の7第1項)。

届出を受けた都道府県知事は、土地の利用目的や取引価格を審査し、必要に応じて契約の変更や中止を勧告することができます。

ただし、勧告に法的強制力はなく、規制区域のような許可制や契約の無効措置は適用されません。

事例

バブル期には地価の急騰に伴い、全国的に監視区域の指定が拡大しました。1993年(平成5年)11月のピーク時には、全国58の都道府県・政令市下の計1,212区市町村で指定されました。

しかし、バブル崩壊後の地価下落により、ほとんどの区域が指定解除されました。

現在では、東京都小笠原村の都市計画区域(父島・母島の本島)のみが監視区域に指定されています。小笠原村で500㎡以上の土地取引を行う場合は、都知事に事前届出が必要です。

小笠原村の父島・母島では、国有林や国立公園等が大部分を占めており、民有地は全体の約2割にすぎません。他地域と異なり、バブル崩壊後も地価は大きく下がらず、安定して維持されています。

こうした背景のもと、外部資本(島外の投資家や事業者)が観光開発などを目的に土地取得を進めた場合、地価急騰と土地利用秩序の混乱が懸念されます。

東京都はこのような投機的土地取引のリスクに対応するため、高値取引や短期転売を抑止し、適正かつ合理的な土地利用の維持を図っています。

2-3.注視区域

概要

「注視区域」とは

注視区域とは、地価が一定期間内に相当程度を超えて上昇しており(または上昇するおそれがあり)、適正な土地利用に支障が生じる可能性のある区域のことです。本区域内での土地取引には都道府県知事への事前届出が必要です。

都道府県知事は、こうした地域を監視区域として指定することができます(任意指定)。

本区域の規制の強さは、「監視区域」よりも一段階緩やかです。

対象行為

注視区域において事前届出が必要になる土地取引は、規制区域の要件と同様です(→詳細は「2-1.規制区域>対象行為」参照)。

主な制限

注視区域内では、「一定面積以上の土地(買いの一団・売りの一団を含む)」の取引を行う際は、都道府県知事への事前届出が必要です(国土利用計画法第27条の4第1項)。

一定面積以上の土地とは、次のとおりです。

- 2,000㎡以上の土地取引(市街化区域)

- 5,000㎡以上の土地取引(市街化区域を除く都市計画区域)

- 10,000㎡以上の土地取引(都市計画区域外)

事例

注視区域は、1998年の国土法改正により制度として創設されましたが、これまで一度も指定されたことはありません。制定当時はすでに地価が下落傾向にあったため、実際に制度が運用される状況には至らなかったと考えられます。

2-4.区域指定なし

概要

対象行為

区域指定のないエリアにおいて事後届出が必要になる土地取引は、規制区域の要件と同様です(→詳細は「2-1.規制区域>対象行為」参照)。

主な制限

区域指定のないエリアにおいては、「一定面積以上の土地(買いの一団を含む)」の取引を行う際は、都道府県知事への事後届出が必要です(売りの一団は対象外)(国土利用計画法第23条)。

一定面積以上の土地とは、次のとおりです。

- 2,000㎡以上の土地取引(市街化区域)

- 5,000㎡以上の土地取引(市街化区域を除く都市計画区域)

- 10,000㎡以上の土地取引(都市計画区域外)

事例

全国的に広く事後届出が行われています。

たとえば札幌市では、平成29年(2017年)に155件の届出があり、そのうち最も多かったのは住宅用途です。戸建て分譲用地やマンション用地などの新規住宅開発案件が中心です。

そのほか、商業施設用地(店舗・流通倉庫・ホテル)、生産施設(資材置場、倉庫、太陽光発電設備)も多く見られます。特に、太陽光発電所やリゾート施設、工場用地など事業目的の大型取引は、地方圏でも届出事例があります。また、山林・原野の売買も報告されており、多くがメガソーラー設置や資産保有目的と推定されます。

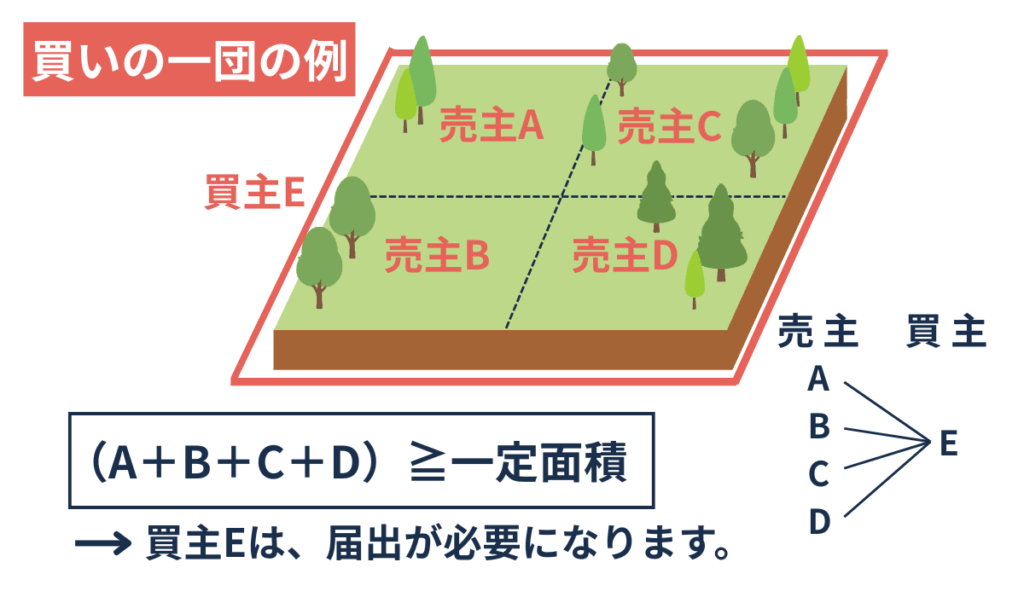

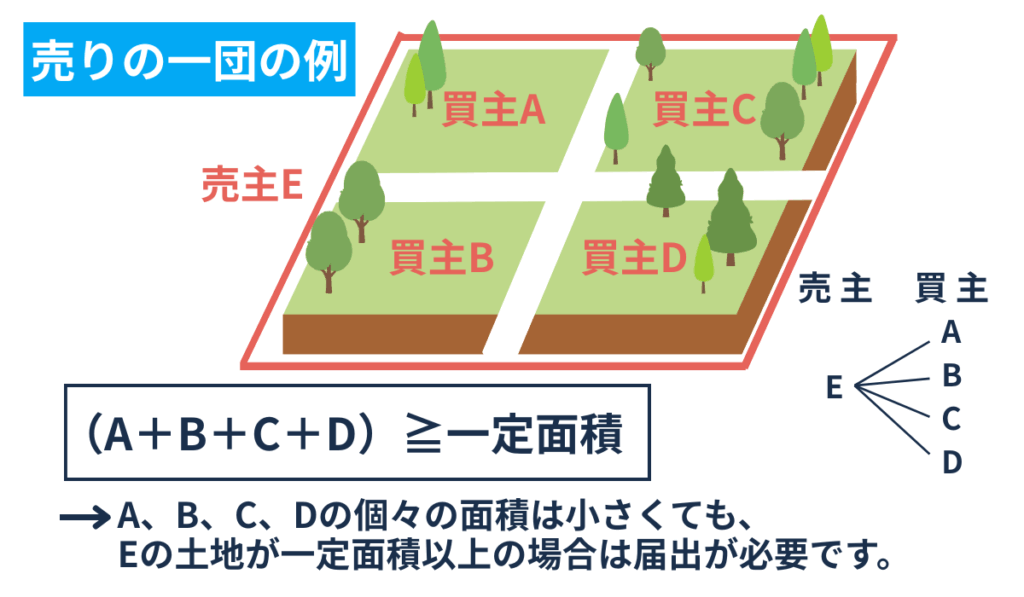

2-5.一団の土地の取引

個々の土地取引の面積が届出基準に満たない場合でも、一連の計画の下で取得・譲渡される「一団の土地」として合算されると、届出が必要になるケースがあります。

このような取引は、「買いの一団」や「売りの一団」と呼ばれ、それぞれ届出義務の対象となる区域が異なります。

買いの一団

売りの一団

3.国土法の手続き

ここでは、国土法の「3-1.事後届出の流れ」を解説します。また、主な要件を「3-2.事後届出に関する主要要件」にまとめています。

「事前届出」は、現在は監視区域(東京都小笠原村)のみに適用され、極めて限定的なため本記事では割愛します。

3-1.事後届出の流れ

事後届出の対象となる土地取引では(→詳細は「2-4.区域指定なし」参照)、譲受人(権利取得者)は、契約締結日を含めて2週間以内に、市区町村長を経由して都道府県知事へ届出を行う必要があります。

届出を受けた都道府県知事は、土地の利用目的について審査を行います。届出内容に問題がなければ「不勧告」となり、問題がある場合には「助言」「指導」「勧告」が行われます。

「勧告」に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。

3-2.事後届出に関する主要要件

| 区分 | 要件 |

| 届出義務者 | 買主(譲受人) |

| 届出期限 | 契約締結日を含めて2週間以内 |

| 届出先 | 区市町村長を経由して都道府県知事へ |

| 勧告内容 | 土地利用目的の変更を勧告可能 (取引の中止勧告は不可) |

| 勧告の期限 | 届出日から3週間以内に勧告可能 |

4.不動産取引時のチェックポイント

不動産取引において国土法に関する重要事項説明(宅建業法第35条)が必要となるのは、次の場合に限られます。

- 2000㎡以上の土地取引(東京都小笠原村を除く全国)

- 500㎡以上の土地取引(東京都小笠原村のみ)

これらの取引は、一般的な住宅での取引では該当することは稀であり、国土法の対象となるケースは多くありません。2,000㎡以上の大規模な土地取引を行う場合のみ、事後届出が必要になる可能性があり注意が必要です。