1.道路法とは?

1-1.結論

道路法(どうろほう)とは、国や地方公共団体が管理する「公道」に関する法律です(1952年〈昭和27年〉制定)。主に道路の整備や管理のルールが定められています。

不動産取引において道路法が関わるのは、以下のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。

制限の対象となる「区域」

- ①道路予定区域の不動産を売買するとき

- ②立体道路制度に関する不動産を売買するとき

- ③利便施設協定のある不動産を売買するとき

制限の対象となる「行為」

- ④道路占用許可

「道路法上の道路」に該当しない道路は、道路法の対象外です(建築基準法など他の制限がかかる場合があります)。

以下、道路法に関する必要な知識を初心者でも分かるよう体系的に解説します。

1-2.道路法の目的をサクッと理解

そもそも「道路」とは何か?

道路法の目的は「道路網の整備」です。

ただし、ここでいう「道路」とは、私たちが日常的に使う「道路」という言葉(人や車が通れる道全般を指すことが多い)とは意味合いが異なります。「建築基準法上の道路」とも定義が異なります。

「道路」といっても、広い幹線道路から狭い路地までさまざまです。管理者も国や地方公共団体から民間まで多様で、境界の明確さにもばらつきがあります。

このような背景から、法律ごとに定義する「道路」の範囲が異なっています。

「道路法上の道路」の役割

「道路法上の道路」は、日本全体の道路ネットワークを構成するものであり、国全体を効率的につなぐという観点で指定されます。

たとえば、東京から大阪は高速道路、東京から横浜は一般国道、東京都内は都道など、必要に応じた規模の道路が整備されているおかげで、交通や物流がスムーズになるなど経済活動が支えられています。

このような性質から、行き止まり道路など道路網としての機能がない道路や、個人が所有している私道などは、基本的には道路法の対象とはなりません。

この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。―道路法第1条(e-Gov)

「建築基準法上の道路」の役割

「建築基準法上の道路」は、住宅の建築のために必要なものであり、生活するために適しているかどうかという観点で指定されます。

たとえば、行き止まり道路のような道路網としての機能がない道路であっても(道路法上の道路として不十分であっても)、日当たりや風通しなどの観点で生活するに問題が無ければ、建築基準法上の道路となり得ます。

このような性質から、公道のみでなく私道や狭い道路であっても、条件を満たせば建築基準法上の道路となります。

ただし、道路法上の道路は日本の交通網を支えるほどの高機能な道路であるため、住宅の建築としても問題ないことが多く、建築基準法上の道路としても認められています(建築基準法第42条第1項第1号)。

2.道路法の全体像・体系

ここでは、道路法の全体像を解説します。

2-1.「道路法上の道路」の種類

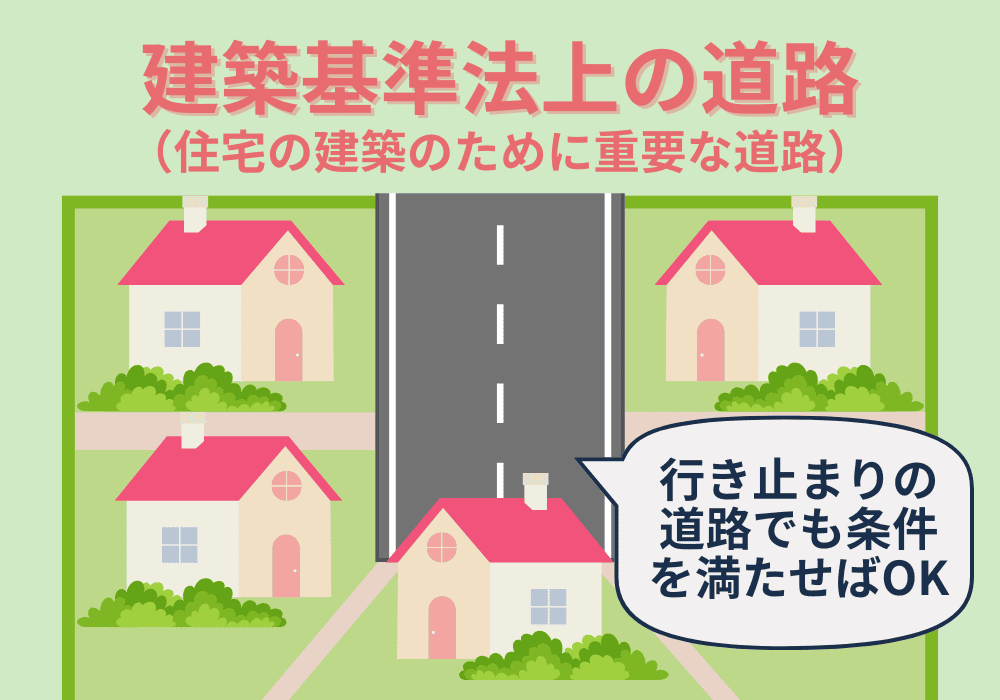

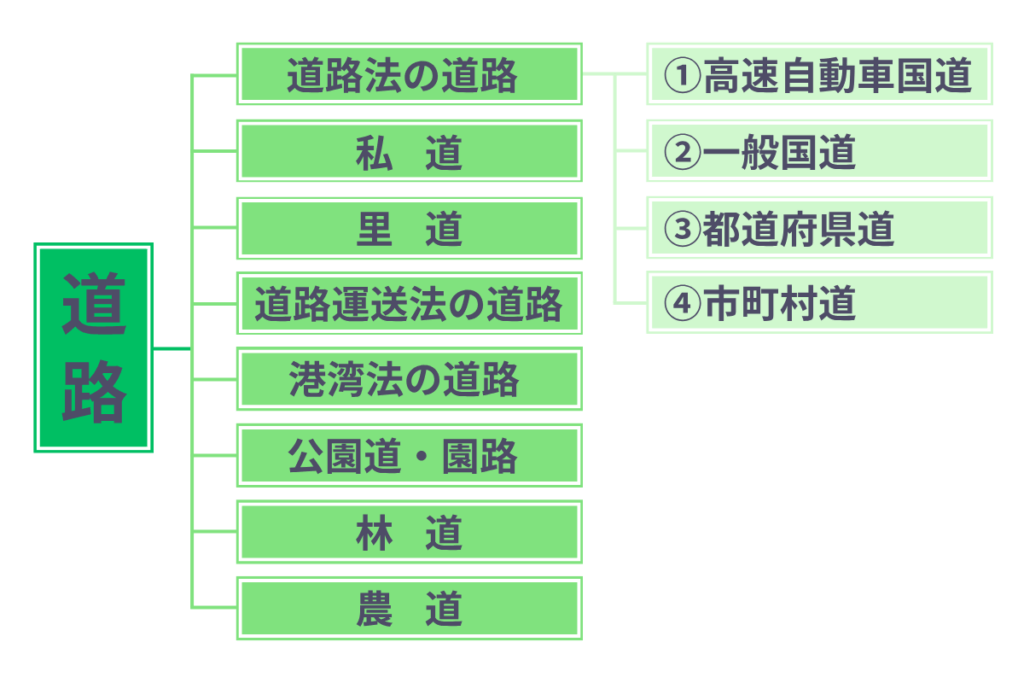

一般的に「道路」とは、公道や私道、里道などさまざまな道路を含む広い意味合いを持ちます。

しかし、道路法では4種類の道路を規定しています(道路法第3条)。これを「道路法上の道路」と呼び、日本全体の道路ネットワークを構築しています。

| 道路法上の道路 | 例 | |

|---|---|---|

| 1 | 高速自動車国道 | 東名高速道路、名神高速道路など |

| 2 | 一般国道 | 国道1号、国道2号など |

| 3 | 都道府県道 | 東京都道317号(山手通り)など |

| 4 | 市区町村道 | 沖縄県道39号線(国際通りを含む)など |

2-2.「道路法」の役割

道路法には、「①行政が守るべきルール」と「②民間事業者が守るべきルール」の大きく2つの側面があります。

①行政が守るべきルール

道路管理者の違いによって、道路の整備方法や管理体制が異なっては、効率的な道路網の構築に支障がでてしまいます。そのため、国や地方公共団体等に対して、道路の整備・管理・費用負担・罰則などの統一的なルールが定められています。

②民間事業者が守るべきルール

道路網の構築には民間事業者への規制も重要です。たとえば、道路予定区域においてマンション建築や土地売買がされてしまうと、道路整備が困難となります。そのため、売買や建築時の制限が定められています。

3.道路法の制限まとめ

道路法では、主に「3-1.道路予定区域」「3-2.道路の立体区域」「3-3.利便施設協定」に該当する場合に制限がかかります。また、「3-4.道路占用許可」が必要になる場合もあります。

3-1.道路予定区域

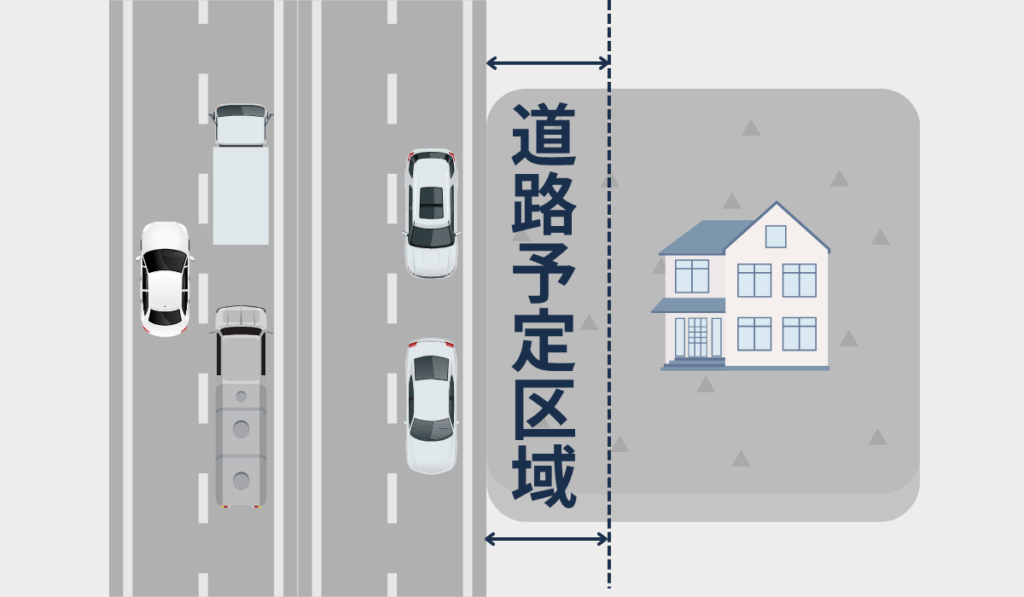

道路予定区域とは

「道路予定区域」とは、道路法に基づいて道路として整備されることが計画されている区域のことです。

道路予定区域の例

東京都豊島区東池袋4丁目付近では「東京都市計画道路幹線街路補助線街路第176号線」が事業中であり、ガードレールの先の土地がフェンスで囲まれており、将来道路として活用されることが見て取れます。

主な制限

道路予定区域内では、次の行為を行う場合、あらかじめ道路管理者の許可が必要です(道路法第91条第1項)。

道路予定区域内で建築行為等が行われてしまうと将来的な道路整備が困難になるため、それを事前に防ぐための措置です。

| 制限対象となる行為 | |

|---|---|

| 1 | 土地の形質変更 |

| 2 | 工作物の新築・改築・増築・大修繕 |

| 3 | 物件の付加増置 |

主な緩和措置

道路予定区域では、その制限により損失を受ける者(土地所有者など)に対して損失補償される措置があります(道路法第91条第3項)。

確認方法

道路予定区域の確認方法は、都市計画区域内・区域外で異なります。いずれの場合も、最終的には管轄の道路管理者に直接確認するのが確実です。

都市計画区域内の場合

多くのケースでは、道路予定区域は都市計画決定されており、都市計画図で大まかな位置を確認できます。

ただし、図面上での判別が難しい場合や、敷地が区域にかかっているか曖昧な場合には、道路管理者に問い合わせて詳細な境界を確認する必要があります。なお、市区町村の都市計画課では、こうした詳細な線引きについて回答できないことも多く、道路管理部門への照会を案内されるケースが一般的です。

たとえば、市町村道であれば同じ庁舎内の土木課や道路課などで確認できますが、都道府県道や国道の場合は、都道府県の土木事務所や国の道路管理事務所まで出向く必要があることもあるため、事前に効率的な順路を確認しておくとスムーズです。

都市計画区域外の場合

都市計画決定という制度そのものが存在しないため、都市計画図では確認できません。この場合は、直接道路管理者に問い合わせて確認します。

罰則

道路予定区域における建築行為等を無許可で行った場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処される可能性があります(道路法第103条第10号)。

3-2.道路の立体区域

概要

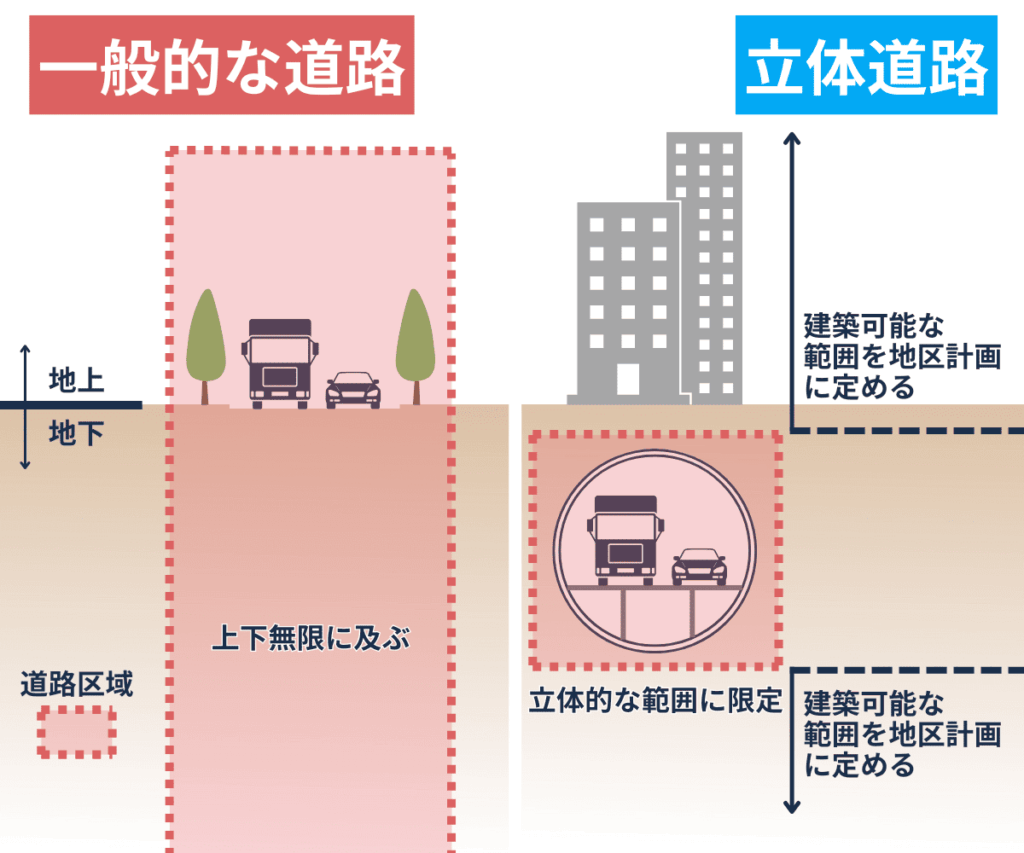

立体道路制度とは

「立体道路制度」とは、道路と建物を一体的に整備するための仕組みのことです。

原則として、道路区域は地表・上空・地下のすべての空間を含むものとされ、その区域内において建物を建築することはできません。

しかし、「立体道路制度」を活用すれば、道路と建物を上下に立体的に配置し、それぞれを別個の用途で使用できるようにすることが可能となります(道路法第47条の17)。

立体道路制度の事例

大阪市浪速区の「OCAT(阪神高速 湊町南出路)」は、立体道路制度を活用し、JR湊町駅の上部空間にバスターミナルやシティエアターミナルを整備しています。

主な制限

立体道路の区域内では、次の行為を行う場合、制限等が生じます。

| 制限対象となる行為 | |

| 1 | 道路一体建物に関する協定がある場合、管理上必要な行為の制限がかかる場合があります(制限内容は協定による)(道路法第47条の18)。 |

| 2 | 公示のあった道路一体建物に関する協定は、その公示後に新たに所有者となった者に対しても効力が及びます(承継効)(道路法第47条の19)。 |

| 3 | 道路一体建物の敷地所有者等は、その効用を失わせるような(道路が使用できなくなるような)権利を行使することはできません(道路法第47条の20第1項)。 |

| 4 | 道路一体建物の所有者に地上権等がない場合、敷地所有者等は時価での売渡請求を行うことができ、所有者には売渡義務が生じます(道路法第47条の20第2項)。 |

主な緩和措置

立体道路の区域内では、その道路区域の外側の空間に、民間事業者が交通確保施設(歩行者通路・接続コンコースなど)を所有するための地上権が設定できます(道路法第47条の17第2項)。

通常、道路用地は行政財産であるため、その区域内では地上・地下含めて民間事業者による権利設定はできず、使用占用許可(後述)しか認められません。

しかし立体道路では、道路と建物を同一敷地内で別個に整備できるため、道路以外の部分について民間事業者が権利設定することが認められます。これにより、道路の上下空間に民間が所有する地上デッキや地下街等を設置できるようになります。

確認方法

立体道路制度を活用する際は、道路と建物の所有・利用関係を明確にするために、区分地上権や共有持分といった法的権利が設定されるのが一般的です。

これらは登記簿に記載されるため、登記簿謄本を確認することで、立体的な権利関係を把握できます。

罰則

立体道路の区域内において、道路管理者が道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため必要があると認めた区域(道路保全立体区域という)についての是正措置命令に違反した場合は30万円以下の罰金に処されます(道路法第106条第1号)。

また、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる行為について、中止・改築・除却等の命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処されます(道路法第105条)。

3-3.利便施設協定

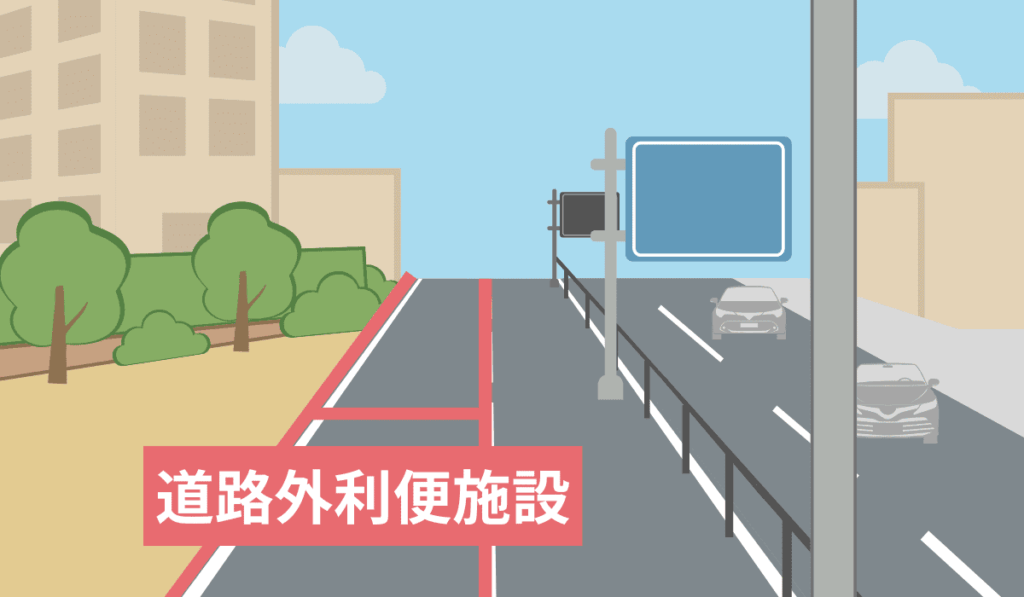

利便施設協定とは

「利便施設協定」とは、道路外の区域に道路設備を設置するための制度です。

道路には並木や街灯などの施設を設ける必要がありますが、道路幅が狭いなどの理由で設置が困難なケースがあります。

その場合、道路管理者と敷地所有者が「利便施設協定」を締結し、敷地の一部に施設(これを「道路外利便施設」といいます)を設置することができます(道路法第48条の37)。

利便施設協定の事例

一般国道1号線は、横浜市東部病院付近にて歩道幅員が狭くなっています。

道路を拡幅することも困難であったことから、道路管理者である関東地方整備局は、病院側と「利便施設協定」を締結し、幅員の狭い歩道と病院側の敷地を一体管理し、安全で快適な歩行空間を確保しています。

※街灯側は関東地方整備局、点字ブロック側は病院敷地

主な制限

利便施設協定の区域内では、次の行為を行う場合、制限等が生じます。

| 制限対象となる行為 | |

| 1 | 利便施設協定が締結されている土地では、管理上必要な行為の制限がかかる場合があります(制限内容は協定による)(道路法第48条の37)。 |

| 2 | 公示のあった利便施設協定は、その公示後に新たに所有者となった者に対しても効力が及びます(承継効)(道路法第48条の39)。 |

確認方法

利便施設協定については、基本的に現所有者が協定の存在を把握しているため、まずは売主に確認し、不明な点があれば道路管理者に問い合わせます。

罰則

利便施設協定に違反したときの罰則は、道路法上では規定されていません。違反時の対応等は、協定内の条項として組み込まれる場合があります。

3-4.道路占用許可

概要

道路占用許可とは

「道路占用許可」とは、道路上に継続して工作物などを設置する場合に必要な許可制度です(道路法第32条)。

原則として、道路法上の道路は一般交通のために利用されるものであるため、交通以外の利用は許可制となっています。

たとえば、道路上にかかる店舗の日よけや看板、長期間足場をかける場合などが該当します。

主な制限

道路法上の道路を継続して占用する場合は、道路管理者の許可を受ける必要があります(道路法第32条第1項)。道路管理者とは、国道であれば国、都道府県道であれば都道府県、市区町村道であれば市区町村です。

罰則

道路占用許可が必要な行為を無許可で行った場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます(道路法第102条第1号)。

また、道路占用の許可を受けたのちに内容が変更になった場合、その変更の許可を受けずに道路占用を行った場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます(道路法第103条第1号)。

道路使用許可との違い

「道路占用許可」と似ている制度として「道路使用許可」があります。

「道路占用許可」は、道路法上に規定されています。道路法の目的である「効率的な道路ネットワークの整備」の観点から許可制を定めており、許可申請先は道路管理者です。

一方で「道路使用許可」は、道路交通法上に規定されています。道路交通法の目的である「交通安全」の観点から許可制を定めており、許可申請先は警察署長です(道路交通法第77条)。

つまり、道路管理者は道路網に支障がないかどうかを判断するのに対して、警察署長は交通安全に支障がないかどうかを判断しています。

ただし、道路占用する場合は、交通安全にも配慮する必要があるため、道路使用許可も併せて申請が必要という背景があります。

4.不動産取引時の重要チェックポイント

不動産取引において道路法に関する重要事項説明(宅建業法第35条)が必要となる区域は複数ありますが、実務上は該当するケースが限られます(→詳細は「3.道路法の制限まとめ」参照)。

最も該当する可能性が高いのは「道路予定区域」です。

道路予定区域は都市計画決定されることが多いため、都市部の不動産取引であれば、都市計画図を確認することで簡単に確認することができます。

一方で注意が必要なのは、都市計画図では道路予定区域が確認できないケースです。都市計画区域外であれば都市計画決定という制度がないため、道路予定区域を都市計画図で確認することができません。また、都市計画区域内であっても、都市計画決定するほどではない道路予定区域も存在します。

そのため、いずれに場合にも都市計画図のみではなく、道路管理者にも確認をすることが重要です。

【補足】「認定道路」と「認定外道路」

認定道路とは

「認定道路」とは、一般的には道路法が適用される道路を指す通称として用いられます。厳密には法律用語ではありません。

道路法上の道路は、国や地方公共団体が所定の手続きにより路線の「認定」をすることで指定されます。このような背景から、道路法に基づき認定された道路を「認定道路」と呼ぶのが慣例となっています。

まぎらわしい「認定外道路」

一方で、「認定外道路」という用語も現場でしばしば使用されます。

文面上は「認定道路」の対義語のように見えますが、その意味は状況に応じてまちまちであるため、注意が必要です。

たとえば、東京都小平市では「認定外道路」を以下のように定義しています。

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路以外の市有道路(以下「認定外道路」という。)等で、通勤、通学及び生活の用に供されている道路を維持管理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定外道路等)

第2条 認定外道路等の範囲は、次の各号の一に掲げる道路とする。

(1) 寄附を受けた認定外道路

(2) 宅地開発により帰属を受けた認定外道路

(3) その他市長がとくに必要と認めた道路

このように、小平市が所有している道路法が適用されない道路を「認定外道路」と呼んでいます。

ただし、すべての自治体が同様の定義を設けているわけではなく、「認定外道路」という言葉が出てきた際には具体的にどのような位置づけなのかを確認することが重要です。

認定外道路の注意点

認定外道路は、所有者が国・地方公共団体であっても道路法が適用されないため、維持管理・修繕義務が明確でないことがあります。

道路の舗装が傷んでいても、修繕が優先されないといったトラブルもあります。そのため、認定外道路に関わる不動産取引の際は注意が必要です。