1.建ぺい率とは?

1-1.結論

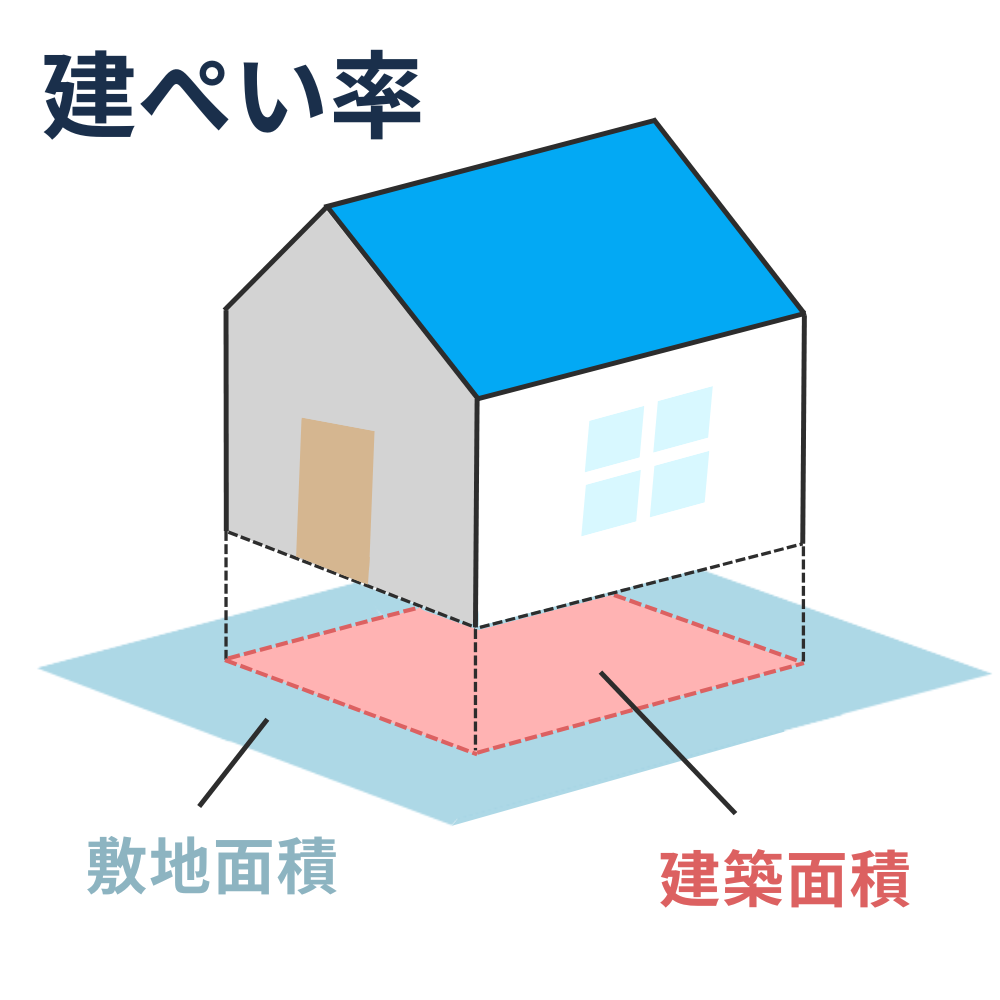

建ぺい率とは、敷地面積(土地面積)に対する建築面積の割合のことです。

以下、建ぺい率に関する専門知識を初心者でも分かるよう体系的に解説します。

1-2.建ぺい率の上限(指定建ぺい率)

建ぺい率には上限が定められています(建築基準法第53条)。

そのため、建築基準法の集団規定が適用されるエリア(原則、都市計画区域内)において、建物を建築する際は建ぺい率の上限を守る必要があります。

📝具体的な規定は以下のとおりです。

| 用途地域 | 原則 | ①防火地域内で耐火建築物(+10%) | ②特定行政庁が指定する角地(+10%) | ①と②の条件を満たす場合(+20%) |

|---|---|---|---|---|

| 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 田園住居地域 工業専用地域 | 30 40 50 60 | 40 50 60 70 | 40 50 60 70 | 50 60 70 80 |

| 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 | 50 60 80 | 60 70 ただし、80の地域は制限なし | 60 70 90 | 70 80 ただし、80の地域は制限なし |

| 近隣商業地域 | 60 80 | 70 ただし、80の地域は制限なし | 70 90 | 80 ただし、80の地域は制限なし |

| 商業地域 | 80 | 制限なし | 90 | 制限なし |

| 工業地域 | 50 60 | 60 70 | 60 70 | 70 80 |

| 用途地域の指定の無い区域 | 30 40 50 60 70 | 40 50 60 70 80 | 40 50 60 70 80 | 50 60 70 80 90 |

一見複雑に見えますが、用途地域ごとに建ぺい率の上限の原則が定められており、例外として①と②が定められています。

また、実務上は都市計画図から該当地の建ぺい率の上限を確認することができるため(後述)、この表の内容を覚える必要はありません。(ただし、宅建試験を受ける場合は覚える必要あり。)

🔗「建築基準法の集団規定が適用されるエリアとは?」という方へ

1-3.もし建ぺい率の上限が無いと、どうなるか?

もし建ぺい率の上限が定められていない場合、敷地面積いっぱいに建物を建築することができるため、

- 隣家が近く、火災時にすぐ燃え移ってしまう

- 日当たりや風通しが悪くなってしまう

といったように、住環境に悪影響を及ぼしてしまいます。

以下は木造住宅が密集しており災害時に危険であることが見て取れると思います。

このような背景から、建ぺい率の上限を守ることで良好な住環境を維持することにつながります。

- 建ぺい率とは、敷地面積(土地面積)に対する建築面積の割合のこと。

- 建築基準法が適用されるエリアでは、建ぺい率には上限が定められている。

- 建ぺい率の上限があるおかげで、良好な住環境を維持することができる。

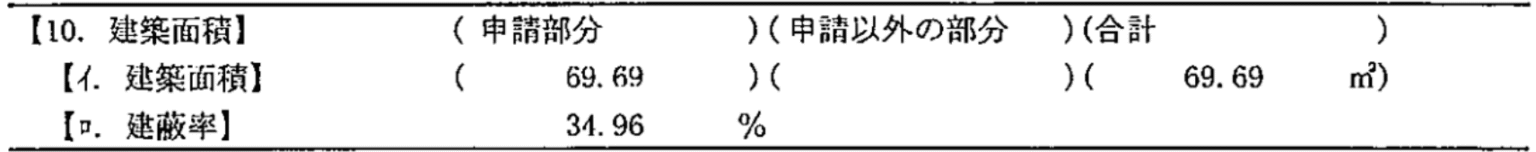

2.建ぺい率の計算方法

建ぺい率の計算方法は以下のとおりです。

建ぺい率の計算方法

建ぺい率(%) = 建築面積 / 敷地面積 × 100

また、具体例は次のとおりです。

建ぺい率の計算例

建築面積60平米、

敷地面積120平米の場合

建ぺい率=建築面積60平米/敷地面積120平米=50%

上記のように、割り算をするだけなので簡単に計算することができます。

しかし、ここで重要になるのは「敷地面積」と「建築面積」とは何か?ということです。

一つずつ見ていきましょう。

2-1.建築面積と敷地面積

建ぺい率を計算する際は、「敷地面積」と「建築面積」が必要になります。

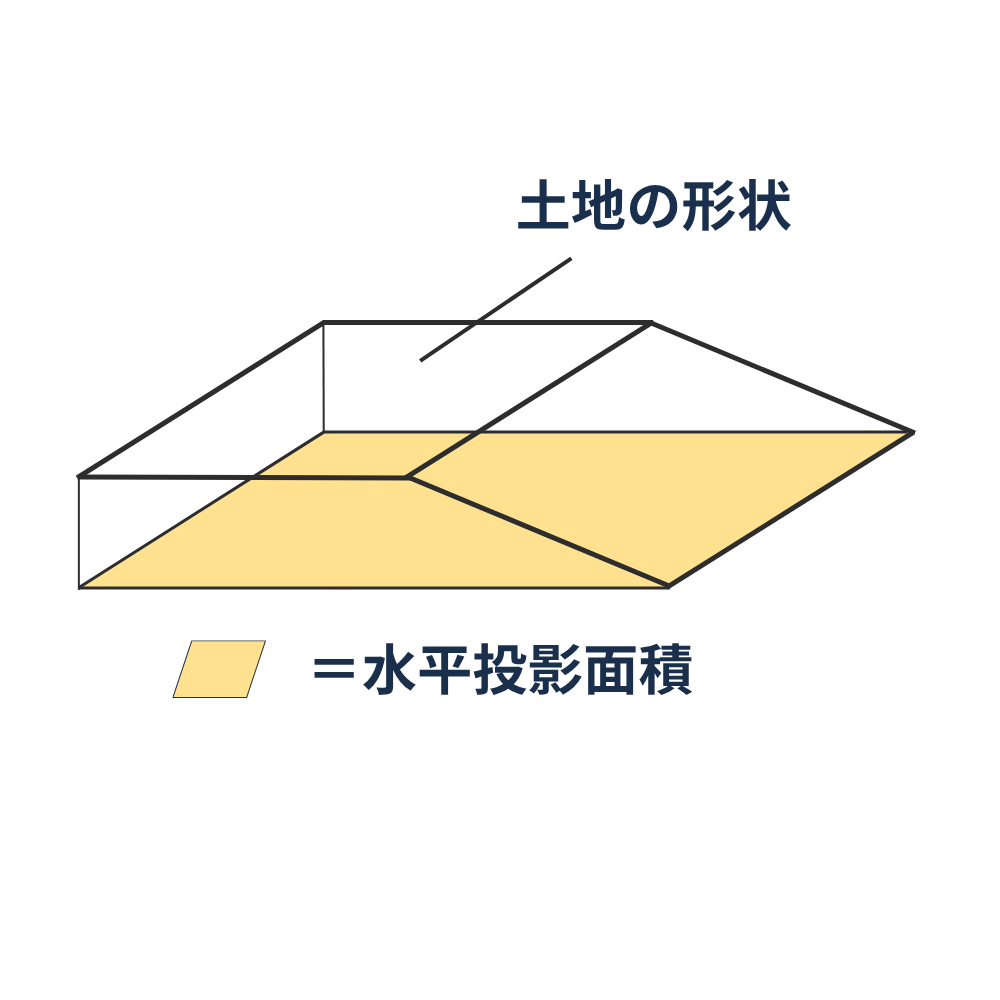

敷地面積

敷地面積とは、「建物が建っている土地を真上から見たときの面積(水平投影面積)」のことです。そのため、傾斜地などでは実際の面積よりも敷地面積は狭くなります。セットバック部分は、道路とみなされるため算入できません。また、複数の土地をまとめて敷地面積に含めることもできます。

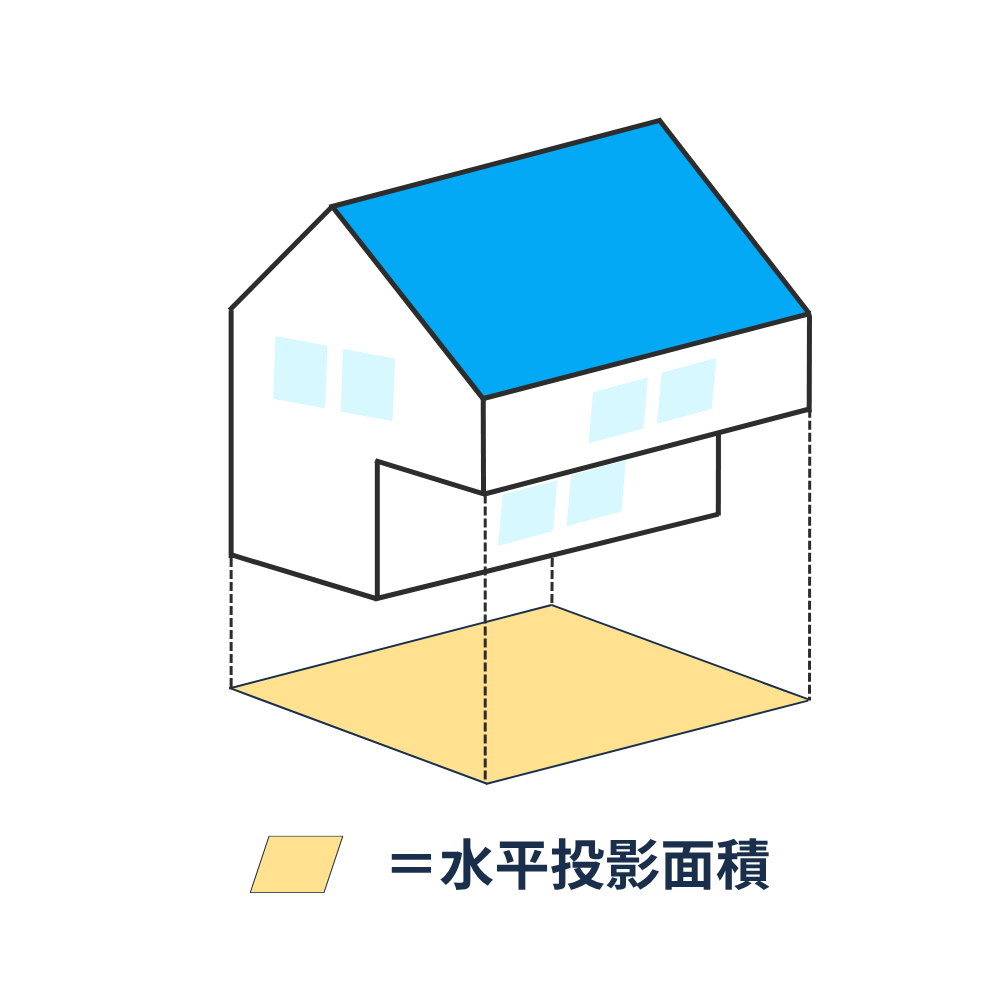

建築面積

建築面積とは、「建物を真上から見たときの面積(水平投影面積)」のことです。

一般的な住宅であれば1階部分の面積と同じです。ただし、2階のほうが1階よりも面積が広い住宅であれば、2階の面積が建築面積となります。

また、バルコニーや軒(のき)、庇(ひさし)などの建物から突き出している部分の取り扱いは特殊であるため、注意が必要です。

敷地面積と建築面積の詳細について知りたい方は以下の記事参照。

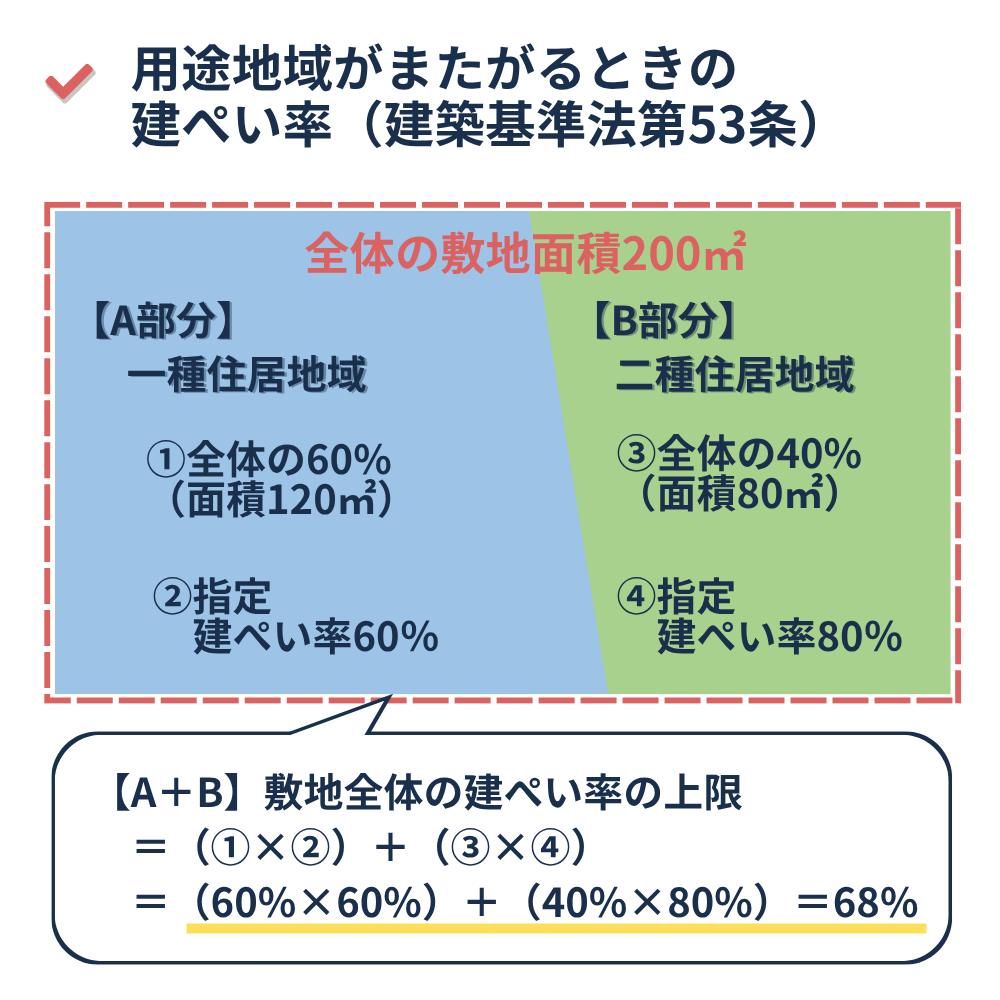

2-2.二つ以上の建ぺい率制限にわたる敷地の建蔽率

敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は、「加重平均」で計算します。

加重平均が少しわかりづらいのでざっくり解説します。

たとえば、ある敷地のうち、建ぺい率60%の部分(A)と建ぺい率80%の部分(B)にまたがっているとします。

この場合、単純に平均を取って70%と決まるのではなく、「Aの部分のほうが占める割合が大きく、Bの部分のほうが小さいので、それをしっかりと加味して計算しよう」ということです。

2-3.セットバックの取り扱い

セットバックした部分は、たとえ個人の所有のままであっても敷地面積に算入することはできません。

道路幅を確保するためのセットバックなので、敷地面積に算入できないのです。

- 建ぺい率は、「建ぺい率=建築面積/敷地面積」で計算する。

- 敷地面積は、建物が建っている土地を真上から見たときの面積である。

- 建築面積は、建物を真上から見たときの面積である。

- 敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は「加重平均」で計算する

- セットバックした部分は、敷地面積に算入することはできない。

3.建ぺい率の上限の緩和条件

一定の条件を満たす場合に、建ぺい率の上限が緩和されます。

また、建ぺい率の制限を受けない場合もあります。

この二つは混同されやすいですが、違いを理解することが重要です。

3-1.建ぺい率の制限の適用除外

以下のケースに当てはまる場合、建ぺい率の制限を受けません。これは緩和されているのではなく、「そもそも建ぺい率の制限が存在せず守るべき建ぺい率の上限もないので、100%で建築しても問題ないよね」ということです。(建築基準法第53条第6項)

| 内容 | 補足 | |

|---|---|---|

| 1 | 防火地域内の耐火建築物等(建ぺい率80%地域に限る) | 延焼の危険性が低いため、建ぺい率の制限が適用されない |

| 2 | 査派出所、公衆便所など | 公共性の高い小規模建築物であるため、建ぺい率の制限が適用されない |

| 3 | 公園、道路などの中の建築物(行政庁の許可必要) | 公共空間内の建築で例外的に認められる |

3-2.建ぺい率の緩和条件

次の条件のうち1つでも当てはまると建ぺい率が10%緩和され、両方に当てはまると20%緩和されます。

「1つ満たせばそこそこ安全だから10%緩和するよ」「2つ満たせばかなり安全だから20%緩和するよ」といったイメージです。(建築基準法第53条第3項)

| 内容 | 補足 | |

|---|---|---|

| 1 | 耐火・準耐火建築物に対する緩和 | 防火地域内の耐火建築物、または、準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物(建ぺい率80%以外の地域に限る) |

| 2 | 角地緩和 | 特定行政庁が定める条件を満たす角地 |

敷地が防火地域とそれ以外の地域にまたがる場合、建物が耐火建築物であれば敷地全体を防火地域とみなすことができます(建築基準法第53条第7項)。

この規定により「敷地の一部のみが防火地域のとき」であっても、上記の建ぺい率の制限の適用除外および緩和条件を適用することができるようになります。

また、角地については、各自治体によって規定が異なるため、個別に確認する必要があります。

🔗「角地緩和について詳しく知りたい」という方へ

3-3.その他のケース

壁面線の指定がある場合や地区計画、特定街区などにより、建ぺい率の上限の緩和を受けることができるケースもあります。

4.建ぺい率の調べ方

4-1.建ぺい率の上限の確認方法

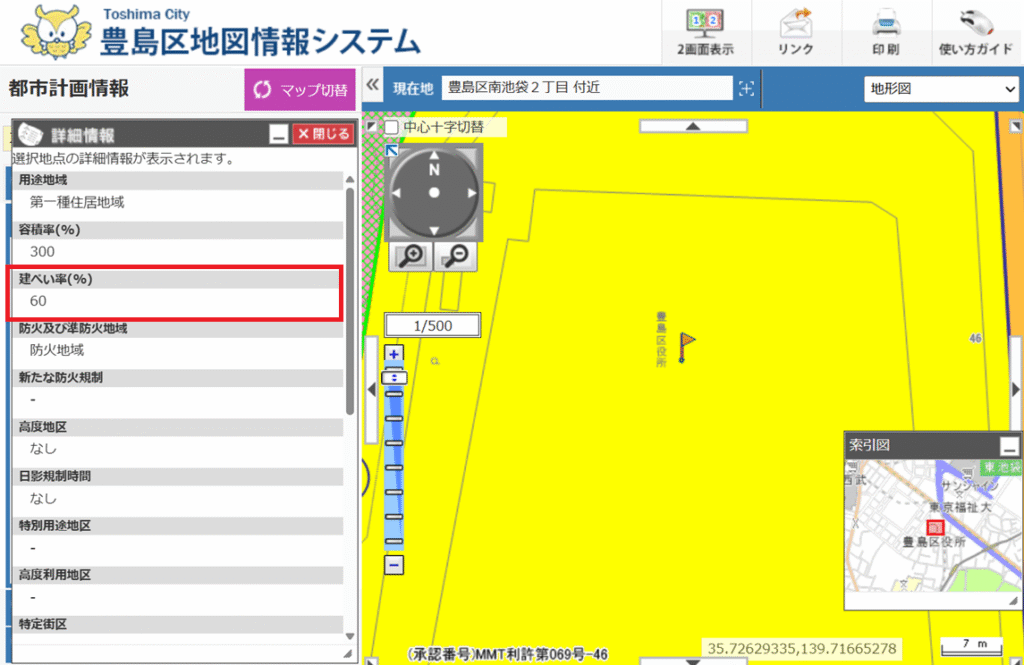

建ぺい率の上限は基礎自治体(区市町村)によって定められています。そのため、対象エリアの区市町村の都市計画課で確認ができます。

近年はオンラインで確認することができる自治体が多いため、「〇〇市 用途地域」と検索すると簡単に調べることができます。

多くの場合は「地図情報システム」「都市計画情報マップ」といった名称で提供されています。

小規模自治体の場合はシステムが無いケースもありますので、その場合は都市計画図(PDF)にて確認できます。

具体的な調べ方は以下の記事を参照。

4-2.既存建物の建ぺい率の確認方法

中古不動産の売買などの際は、既存建物の建ぺい率が建ぺい率の上限を超えていないか確認する必要があります。

物件調査する際にはここが重要になるポイントであるため、具体的な調べ方は以下の記事を参照。

🔗「既存建物の建ぺい率の調べ方が知りたい」という方へ

5.建ぺい率がオーバーしている場合

建ぺい率が上限を超えている建物には、大きく分けて2つのケースがあります。

- 1. 当時の基準では合法だったが、現在の基準では満たしていない「既存不適格建築物」

- 2. 最初からルールに違反して建てられた「違反建築物」

この違いによって、売却のしやすさや、購入時の金融機関の融資判断に大きく影響を及ぼすため、事前に確認することが重要です。

🔗 「既存不適格建築物と違反建築の違いとは?」という方へ

🔗 「建ぺい率がオーバーしているときの取り扱いは?」という方へ

動画でわかりやすく解説(h2)