1.古都保存法とは?

1-1.結論

古都保存法(ことほぞんほう)は、日本の「古都の景観」を守るための法律です(1966年〈昭和41年〉制定)。対象となる区域内では、土地や建物の現状を変更するような行為を行う際の制限が定められています。

正式名称は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」です。

不動産取引において古都保存法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。

制限の対象となる「区域」

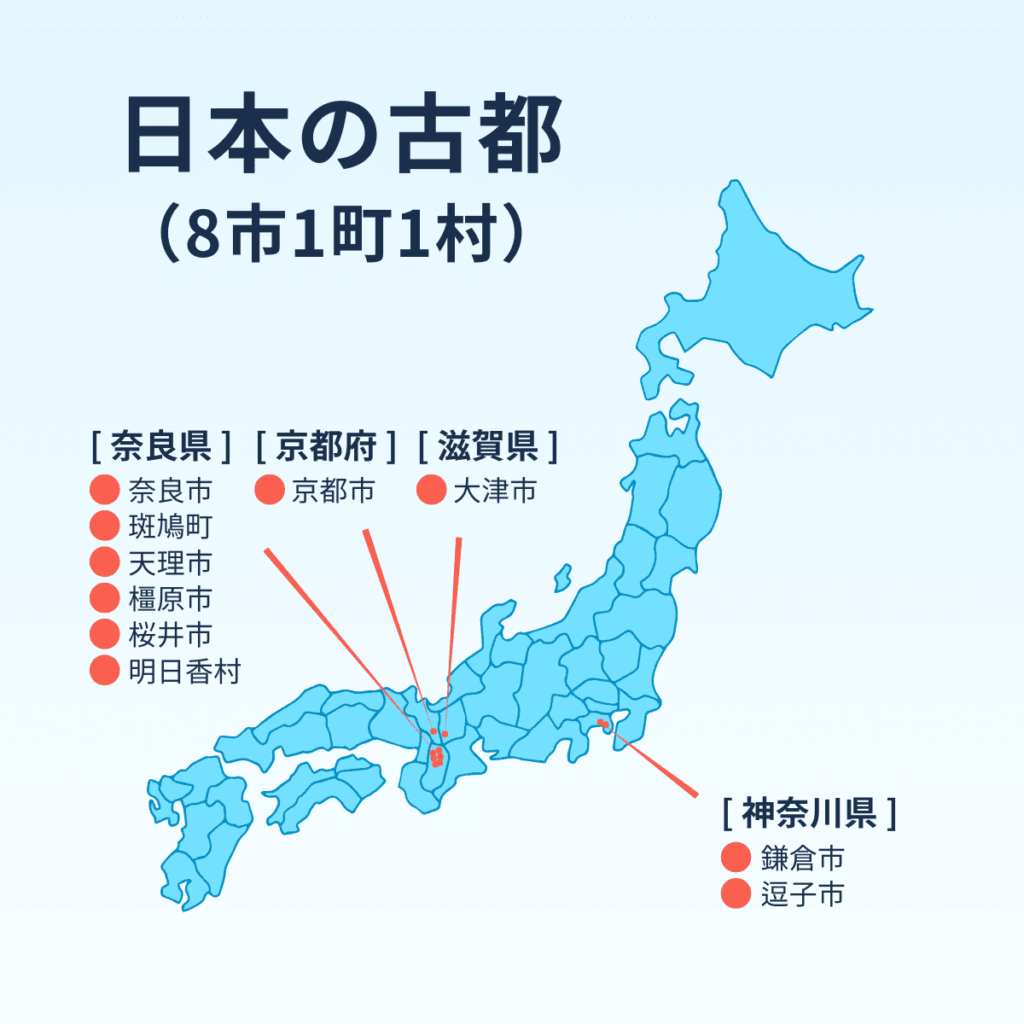

▼京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市、大津市(8市1町1村)にある、

- 歴史的風土保存区域内

- 歴史的風土特別保存地区内

制限の対象となる「行為」

- 建築物その他工作物の新築・改築・増築

- 宅地造成、土地の開墾その他土地の形質変更 など

古都として指定されているエリアは限られているため、上記の8市1町1村以外のエリアであれば、そもそも古都保存法の制限対象となることはありません。

以下、古都保存法に関する必要な知識を初心者にも分かりやすく体系的に解説します。

1-2.古都保存法の目的をサクッと理解

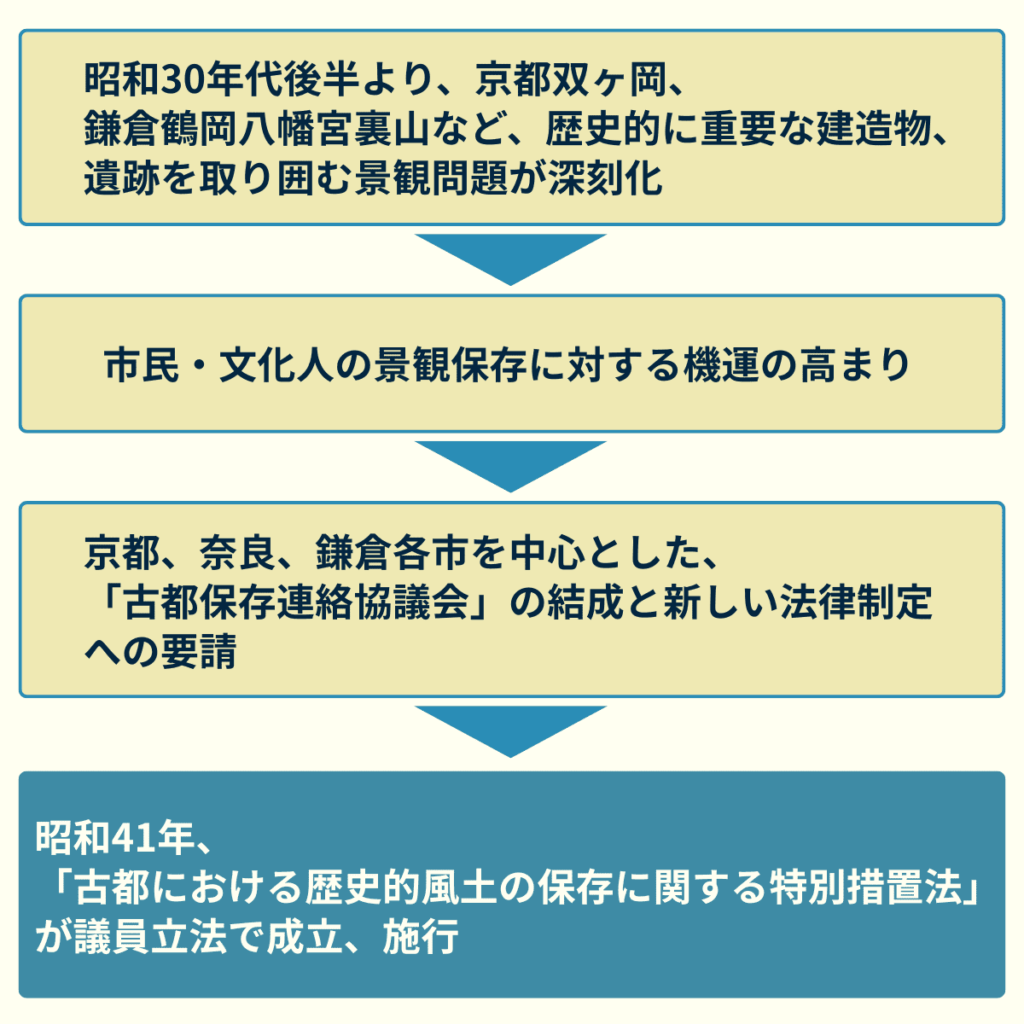

古都保存法はこうして作られた

古都保存法の目的は、古都における伝統的な景観や環境(歴史的風致)を、文化的な資産として未来へ継承することです。

京都や鎌倉などの古都は、現在は観光地としても多くの人が訪れ、その雰囲気を味わうことができます。当然のように見えますが、法的な規制があるからこそ、現代まで維持されています。

この法律の制定の契機となった出来事として、京都市・双ヶ岡(古生層の孤立丘)や、鎌倉市・鶴岡八幡宮裏山(大臣山と呼ばれる森林)の宅地造成計画が挙げられます。

これらには反対運動が起こり、日本全国的にも「古都の風景を壊すな」といった声が大きくなりました。その結果、1966年に「古都保存法」が制定され、古都の景観が守られるようになりました。

この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。―古都保存法第1条(e-Gov)

現在では、古都保存法のみでなく、歴史まちづくり法や景観法など、さまざまな法律が新しく制定され、景観を規制する手段も増えました。そのため、現在では古都保存法が新規で区域指定されることはありませんが、当時指定された区域では、現在もその制限を守る必要があります。

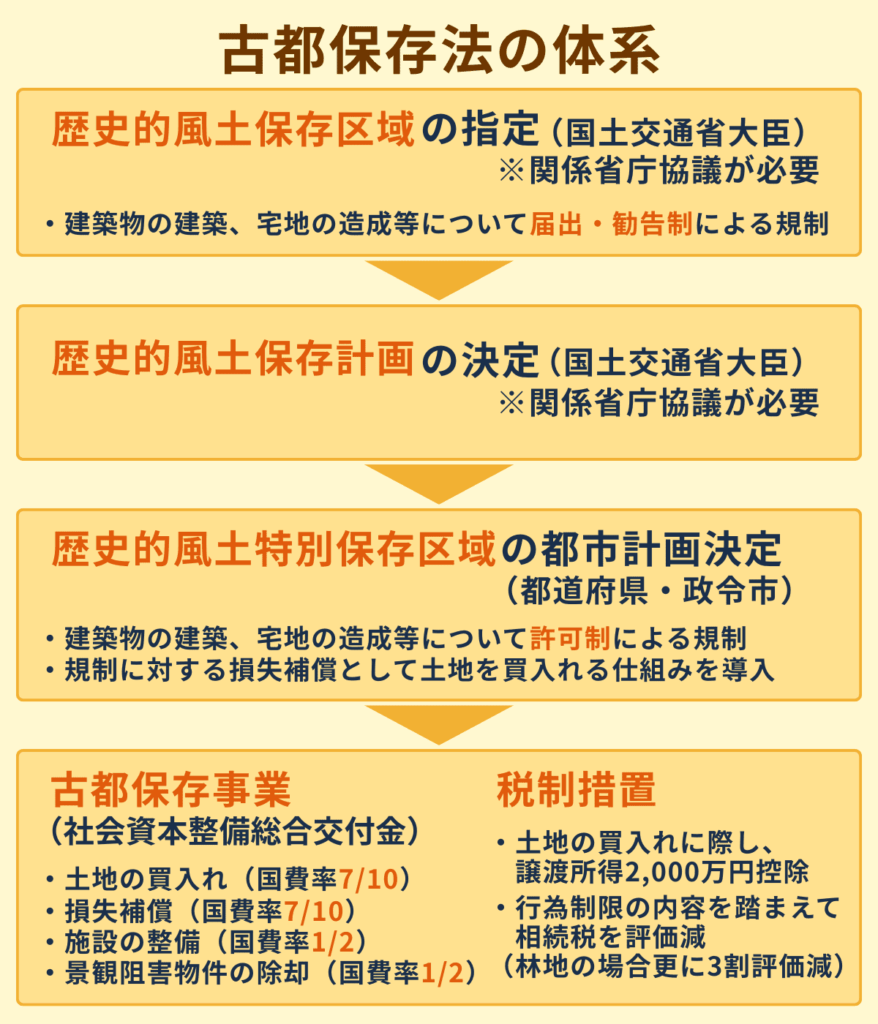

2.古都保存法の全体像・体系

ここでは、古都保存法の全体像を解説します。

古都保存法の内容を大まかに区分すると、「①民間事業者に対する建築制限等」と、「②古都保存事業に対する交付金や税制優遇」といった二面性があります。

①民間事業者に対する建築制限等

古都保存法では、二段階のエリア指定によって歴史的風土を保全します。

まず、国土交通大臣が広域的な区域として「歴史的風土保存区域」を指定します。

そして、その区域ごとに歴史的風土を守るため「歴史的風土保存計画」を策定し、保全の方針を定めます。

さらに、保存区域の中でも特に重要な区域については、都道府県または政令市が「歴史的風土特別保存地区」を指定します。これは都市計画の手続きに基づき決定され、より厳格な制限が課されます。

②古都保存事業に対する交付金や税制優遇

これらの区域に指定されると、古都保存事業に対する交付金や各種の税制優遇措置を活用することが可能になります。

このように、国が広域的な保存区域を指定し、その中の個別重要なエリアは地方公共団体が都市計画として決定する仕組みとなっています。

3.古都保存法の制限まとめ

古都保存法では、「3-1.歴史的風土保存区域」または「3-2.歴史的風土特別保存地区」に該当する場合に制限がかかります。これらの区域外は、規制の対象外です。

3-1.歴史的風土保存区域

概要

歴史的風土保存区域とは

「歴史的風土保存区域」とは、日本の「古都」における歴史的風土を保存する必要があると国土交通大臣が指定した区域のことです。

「古都」とは、政治・文化の中心として歴史的に重要な市区町村であり、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市、大津市の8市1町1村が指定されています。

「歴史的風土」とは、歴史的な建物や遺跡と、それらをとりまく自然環境が一体となって「古都らしさ」を醸し出している土地の状況です。

つまり、歴史的な建物や遺跡など単体ではなく、その周辺環境も含めてエリア全体的に保存すべき区域を国が指定します。

※明日香村では、古都保存法の特例である「明日香法」にて運用されます。

主な制限

歴史的風土保存区域内では、次の行為を行う場合、あらかじめ府県知事(政令市においては市長)への事前届出が必要です(古都保存法第7条)。

届出を受けた自治体は、その行為が歴史的風土の保存に支障を及ぼさないか審査し、必要に応じて助言や勧告を行うことができます。

| 制限対象となる行為 | |

| 1 | 建築物その他の工作物の新築・改築・増築 |

| 2 | 宅地造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更 |

| 3 | 木竹の伐採 |

| 4 | 土石類の採取 |

| 5 | 水面の埋め立て又は干拓 |

| 6 | 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積 |

主な緩和措置

歴史的風土保存区域で制限対象となる場合でも、次のような軽微な行為や通常の管理行為は届出不要です(古都保存法第7条)(古都保存法施行令第3条)。

| 届出不要となる行為 | |

| 1 | 次に掲げる建築物の新築・改築・増築 ▷地下に設ける建築物の新築・改築・増築 ▷建築物の改築又は増築で、その改築又は増築に係る部分の高さ及び床面積の合計がそれぞれ5メートル及び10平方メートル以下であるもの |

| 2 | 次に掲げる工作物(ここでは建築物以外の工作物をいう。)の新築・改築・増築 ▷仮設の工作物の新築、改築又は増築 ▷地下に設ける工作物の新築、改築又は増築 ▷その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが5メートル以下であるもの |

| 3 | 次に掲げる土地の形質の変更 ▷面積が60平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの ▷地下における土地の形質の変更 |

| 4 | 次に掲げる木竹の伐採 ▷枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 ▷枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 ▷自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 など ▷仮植した木竹の伐採 |

罰則

歴史的風土保存区域における届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は、1万円以下の過料に処される可能性があります(古都保存法第25条)。

3-2.歴史的風土特別保存地区

概要

歴史的風土特別保存地区とは

「歴史的風土特別保存地区」とは、歴史的風土保存区域の中でも特に重要なエリアとして、府県知事(政令市においては市長)が指定する区域のことです。

歴史的風土保存区域外では指定することはできません。特に厳格な規制が適用されます。

京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、大津市の7市1町1村が指定されています。

※明日香村では、古都保存法の特例である「明日香法」にて運用されます。

主な制限

歴史的風土特別保存地区内では、次の行為を行う場合、府県知事(政令市においては市長)の許可が必要です(古都保存法第9条)。

現状の土地利用を維持することが原則であり、歴史的風土の維持にふさわしくない行為は許可されません。許可なくこれら行為を行った場合は行政から原状回復命令などの是正措置があります。

| 制限対象となる行為 | |

| 1 | 建築物その他の工作物の新築・改築・増築 |

| 2 | 宅地造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更 |

| 3 | 木竹の伐採 |

| 4 | 土石類の採取 |

| 5 | 建築物その他工作物の色彩の変更 |

| 6 | 屋外広告物の表示又は掲出 |

| 7 | 水面の埋立て又は干拓 |

| 8 | 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積 |

主な緩和措置

①許可の適用除外

歴史的風土特別保存地区で制限対象となる場合でも、次のような軽微な行為や通常の管理行為は許可が不要です(古都保存法第9条)(古都保存法施行令第5条)。

| 許可が不要となる行為 | |

| 1 | 次に掲げる工作物(ここでは建築物以外の工作物をいう。)の新築・改築・増築 ▷工事に必要な仮設の工作物の新築、改築又は増築 ▷屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築 ▷水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築 ▷その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの |

| 2 | 土地の形質変更 面積が10平方メートル以下で、高さが1.5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの |

| 3 | 次に掲げる木竹の伐採 ▷枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 ▷枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 ▷自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 など |

| 4 | 色彩の変更 建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更 |

| 5 | 次に掲げる屋外広告物(ここでは屋外広告物法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出 ▷地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物 ▷冠婚葬祭又は祭礼等のために一時的に表示し、又は掲出する屋外広告物 ▷日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物 |

| 6 | 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 |

| 7 | 以上のもののほか、次に掲げる行為 ▷法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 ▷建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 1.建築物の新築、改築又は増築 2.建築物以外の工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物以外のものの新築、改築又は増築 3.高さが1.5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更 4.高さが5メートルを超える木竹の伐採 など |

②支援制度

税制や損失補償等の緩和策もあります。

| 分類 | 対象事業の例 |

| ■損失補償制度(古都保存法第10条) | 特別保存地区内で許可申請が不許可となった場合や、許可条件により著しく利用が制限された場合、土地所有者は通常生ずべき損失について補償を請求できます。 |

| ■土地の買入れ制度(古都保存法第12条) | 特別保存地区内の土地で、規制のために思うような利用ができなくなった場合、土地所有者は知事(政令市では市長)に対し、その土地の買取を申し出ることができます。 |

| ■税制上の優遇措置(租税特別措置法第34条)(租税特別措置法第70条の9) | 土地を手放さず所有し続ける場合には、固定資産税の軽減・免除や、相続税の延納に伴う利子税の利率が軽減されます。 また、土地の買入れ制度を利用して売却した場合、その売却益に対し2,000万円までの特別控除が認められます。 |

罰則

歴史的風土特別保存地区において、無許可行為等に対して知事による是正命令(原状回復等)に従わない場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(古都保存法第21条)。

許可が必要な行為を無許可で行った場合や、許可内容に反した行為を行った場合は、6か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます(古都保存法第22条)。

- 歴史的風土保存区域内での対象事業では、知事(市)への事前届出が必要

- 歴史的風土特別保存地区内での対象事業では、知事(市)からの許可が必要

- 軽微な行為や管理行為については、届出や許可が不要になるケースあり

4.古都保存法の手続きの流れ

「歴史的風土保存区域」(→詳細は「3-1」参照)または「歴史的風土特別保存地区」(→詳細は「3-2」参照)において、制限の対象事業を行う場合に届出または許可申請の手続きが必要になります。

4-1.歴史的風土保存区域の届出手続き

STEP1.区域の確認

まずは、土地・建物が「歴史的風土保存区域」に該当するかを確認します。各地方公共団体の都市計画や景観の担当課にて調べることができます。

STEP2.事前相談

届出書の提出前に自治体の担当課に事前相談することが望まれます(相談は任意です)。他の手続きが必要かなども含めて確認します。

STEP3.届出書の提出

所定の様式の届出書を作成し、事業の概要などの添付書類とともに提出します。提出先は府県知事(政令市では市長)です。

STEP4.審査と通知

許可・不許可の判断は行われず、必要に応じて助言・勧告が行われます。

4-2.歴史的風土特別保存地区の許可手続き

STEP1.区域の確認

土地・建物が「歴史的風土特別保存地区」に該当するかを確認します。各地方公共団体の都市計画や景観の担当課にて調べることができます。

STEP2.事前協議

許可申請の前に、自治体の担当課との事前協議が必要です。内容次第では許可がおりないことも想定され、計画自体の見直しが求められることもあるので、事前の確認が重要です。

STEP3.許可申請書の提出

所定の様式の許可申請書を作成し、事業の概要などの添付書類とともに提出します。提出先は府県知事(政令市では市長)です。

STEP4.審査と通知

許可申請書を受理した自治体は、提出内容をもとに審査を行い、問題がなければ許可が下されます。一方で、歴史的風土に影響があると判断される場合は、申請者への聞き取りや設計の修正を求められ、条件付きの許可となることもあります。

STEP5.土地買入れ・補償の手続き

歴史的風土特別保存地区の場合のみ、土地買入れ等の制度が設けられています(→詳細は「支援制度」参照)。

不許可になるなど土地の有効活用が困難となった場合、土地の所有者は地方公共団体に買入れを申し出ることができます。ただし、歴史的風土特別保存地区の指定後に土地を取得した所有者等は、買入れ申出の対象外です。

申出を受けた府県(市)は、その土地を買い取るべきか改めて審査します。その結果、買取を実行する場合には、その土地を時価で買入れるものとされています。

5.不動産取引時のチェックポイント

不動産取引において古都保存法に関する重要事項説明(宅建業法第35条)が必要となるのは、次の2つの場合に限られます。

- 「歴史的風土保存区域」に該当する場合

- 「歴史的風土特別保存地区」に該当する場合

京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市、大津市(8市1町1村)以外の市区町村の場合は、対象外となるため特別な確認は不要です。

また、上記の8市1町1村に該当する場合は、対象地が「歴史的風土保存区域」または「歴史的風土特別保存地区」に該当するかを確認しましょう。

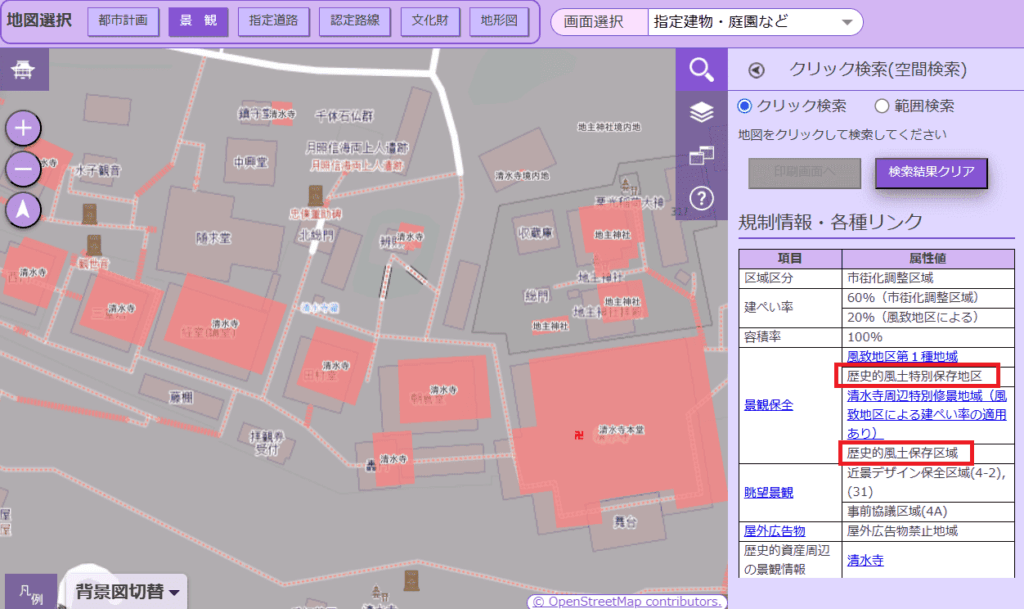

自治体によっては、オンラインで確認できる場合もあります。たとえば「京都市景観情報共有システム」では、清水寺周辺エリアが「歴史的風土保存区域」および「歴史的風土特別保存地区」に指定されていることが分かります。

加えて、古都保存法による区域は、都市計画法上の「風致地区」や景観法上の「景観計画区域」と重複することがあり、総合的な確認が必要です。