1.農地法とは?

1-1.結論

農地法(のうちほう)は、日本の「農業生産」を守るための法律です(1952年〈昭和27年〉制定)。対象となる区域内では、都道府県(または農業委員会)への届出や許可の手続きが必要となります。

不動産取引において農地法が関係するのは、次のようなケースです。これらに該当する場合、宅建業法第35条に基づく重要事項説明の義務があります。

制限の対象となる「区域」

- 農地

- 採草放牧地(さいそうほうぼくち)

以下、農地法に関する必要な知識を初心者でも分かりやすく体系的に解説します。

1-2.農地法の目的をサクッと理解

農地法はこうして作られた

戦後の日本は食料不足であったため、国の食料自給率を高める目的で1952年(昭和27年)に農地法が制定されました。農業は新規参入が難しく、農家が減少すると食料自給率が低下してしまいます。

そのため、日本の農業基盤が崩れるのを防ぐため「農地を取り扱う場合は許可を取ってください」というルールが定められています。

この法律は、(中略)、農地を農地以外のものにすることを制限するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、(中略)、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。-農地法第1条

2.農地法の制限まとめ

農地法では、主に「2-1.農地法第3条」「2-2.農地法第4条」「2-3.農地法第5条」に該当する場合に制限がかかります。

主な取引ごとに関わる制限は次のとおりです。

- 農地の売買に関わる場合…農地法第3条・第5条

- 農地の賃貸に関わる場合…第3条・第5条

- 農地の転用に関わる場合…第4条・第5条

2-1.農地法第3条

概要

「農地法第3条」とは

農地を農地のままで(転用せずに)、売買や賃貸などを行う場合は、原則として農業委員会の許可が必要です。

対象区域

農地法第3条の対象となる区域は次のとおりです。

- 農地…田、畑、果樹園など耕作の目的に供される土地

- 採草放牧地…牧草を収穫する採草地や家畜を放牧する放牧地などの土地

これらは、登記簿上の地目で判断するのではなく現況で判断されます。登記簿上は「宅地」であっても実態として耕作されていれば制限対象となり、逆に登記簿上は「田」であっても耕作不能状態なら農地とみなされない場合もあります。

対象行為

農地法第3条の対象となる行為は次のとおりです。

- 所有権の移転…売買契約、贈与など

- 他人に利用させる行為…賃貸借契約、使用貸借契約など

- その他の行為…地上権、永小作権、質権を設定など

適用場面

たとえば、農地を取得して農業を始める場合や、農地を賃借して農業を行う場合などが該当します。

2-2.農地法第4条

概要

「農地法第4条」とは

農地を農地以外に転用する場合は、原則として都道府県知事または市町村長の許可が必要です(申請先は農業委員会)。

ただし、市街化区域内にある農地については、農業委員会への届出制(許可不要)です。

対象区域

農地法第4条の対象となる区域は次のとおりです。第3条や第5条と異なり、採草放牧地の転用には適用されません。

- 農地…田、畑、果樹園など耕作の目的に供される土地

これらは、登記簿上の地目で判断するのではなく現況で判断されます。登記簿上は「宅地」であっても実態として耕作されていれば制限対象となり、逆に登記簿上は「田」であっても耕作不能状態なら農地とみなされない場合もあります。

対象行為

農地法第4条の対象となる行為は次のとおりです。

- 農地転用…農地を農地以外に用途変更する場合など

適用場面

たとえば、農地に自宅を建てるときなどが該当します。

2-3.農地法第5条

概要

「農地法第5条」とは

農地を農地以外に転用する目的で、売買や賃貸などを行う場合は、原則として都道府県知事または市町村長の許可が必要です(申請先は農業委員会)。

ただし、市街化区域内にある農地については、農業委員会への届出制(許可不要)です。

対象区域

農地法第5条の対象となる区域は次のとおりです。

- 農地…田、畑、果樹園など耕作の目的に供される土地

- 採草放牧地…牧草を収穫する採草地や家畜を放牧する放牧地などの土地

これらは、登記簿上の地目で判断するのではなく現況で判断されます。登記簿上は「宅地」であっても実態として耕作されていれば制限対象となり、逆に登記簿上は「田」であっても耕作不能状態なら農地とみなされない場合もあります。

対象行為

農地法第5条の対象となる行為は次のとおりです。

- 農地転用を伴う、所有権の移転…売買契約、贈与など

- 農地転用を伴う、他人に利用させる行為…賃貸借契約、使用貸借契約など

- 農地転用を伴う、その他の行為…地上権、永小作権、質権を設定など

適用場面

たとえば、農地を購入して住宅を建てる場合などが該当します。

2-4.第3条・第4条・第5条の比較表

農地法の第3条・第4条・第5条について、「農地転用の有無」「権利移転・設定の有無」「許可制か届出制か」「関連事業者」の観点から、違いを分かりやすく表にまとめました。

| 農地の転用 | 権利の移転・設定 | 許可・届出の区分 | |

| 農地法第3条 | なし (農地のまま) | あり (売買・賃貸など) | 許可 |

| 農地法第4条 | あり (農地→宅地等) | なし (自己所有のまま) | 許可 ただし市街化区域内は届出 |

| 農地法第5条 | あり (農地→宅地等) | あり (売買・賃貸など) | 許可 ただし市街化区域内は届出 |

2-5.許可権者の覚え方

農地法では、許可権者や届出・許可の種別が複雑ですが、次のように覚えると分かりやすいです。

| 区分 | 詳細 |

| 農地転用を伴わない場合(第3条) | 農地が農地のまま利用され農地の減少を伴わないため、農業委員会が許可する。 |

| 農地転用を伴う場合(第4条・第5条) | 農地が減少する重要な判断となるため、広域自治体の長である都道府県知事(または指定市町村長)が許可する。 |

| 農地転用を伴う場合※市街化区域内(第4条・第5条) | 市街化区域は都市化を推進するエリアであり、農地を宅地化することが基本方針となっているため、農地転用でも届出のみで足りる。 |

3.農地法の手続きの流れ

ここでは、農地法による許可・届出の流れを解説します。

「農地法第3条」「農地法第4条」「農地法第5条」において、制限の対象事業を行う場合には手続きが必要になります。

3-1.農地法第3条の手続き

STEP1.許可申請

農地法第3条の許可が必要な場合、農業委員会に許可申請します。農業委員会は農業従事者などから構成される行政委員会で、その事務局は市区町村役場の中にあります。

STEP2.許可証の発行

農業委員会は許可申請内容を審査し、問題が無ければ許可証が発行されます。

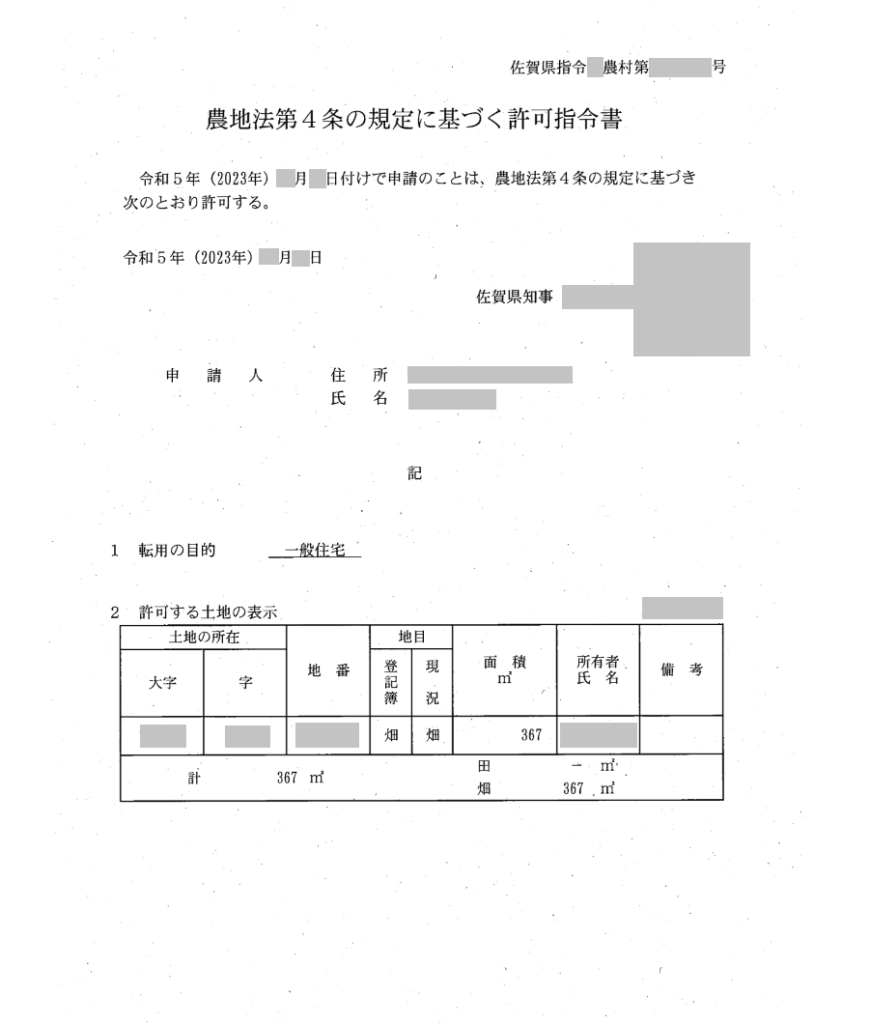

3-2.農地法第4条の手続き

STEP1.許可申請・届出

市街化区域の場合

農業委員会への届出が必要です。農業委員会は農業従事者などから構成される行政委員会で、その事務局は市区町村役場の中にあります。

市街化区域外の場合

農業委員会への許可申請が必要です(農業委員会を経由し、都道府県に提出されます)。

必要な書類は自治体により異なりますが、たとえば、土地登記簿謄本、公図の写し、位置図等の土地に関する書類や、資金計画書、事業計画書、排水計画図等の事業に関する書類など多岐に渡ります。

農地転用では、計画が途中で頓挫してしまうと農地を潰すだけの結果となってしまうため、しっかりと事業遂行できるのかを確認するために詳細な資料が求められます。

STEP2.許可証の発行

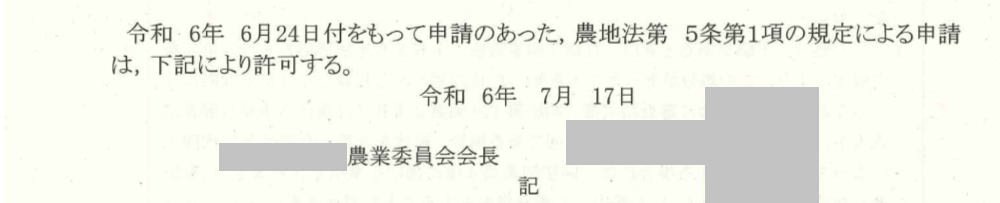

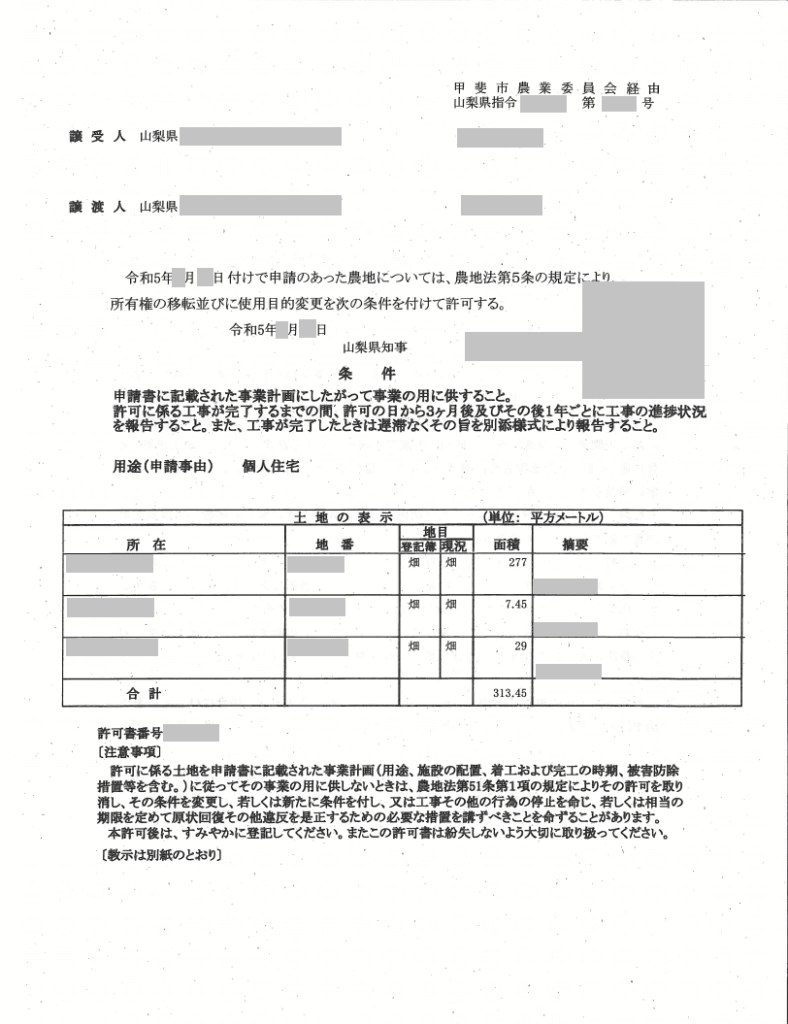

農地法第4条の許可申請は、次のように許可されます(自治体によって書式は異なります)。

この例では、畑を宅地(一般住宅)に転用する申請について、およそ1か月半で許可が下りています。佐賀県知事が許可を行っていることが確認できます。

3-3.農地法第5条の手続き

STEP1.許可申請・届出

市街化区域の場合

農業委員会への届出が必要です。農業委員会は農業従事者などから構成される行政委員会で、その事務局は市区町村役場の中にあります。

市街化区域外の場合

農業委員会への許可申請が必要です(農業委員会を経由し、都道府県に提出されます)。

必要な書類は自治体により異なりますが、たとえば、土地登記簿謄本、公図の写し、位置図等の土地に関する書類や、資金計画書、事業計画書、排水計画図等の事業に関する書類など多岐に渡ります。

農地転用では、計画が途中で頓挫してしまうと農地を潰すだけの結果となってしまうため、しっかりと事業遂行できるのかを確認するために詳細な資料が求められます。

STEP2.許可証の発行

農地法第5条の許可申請は、次のように許可されます(自治体によって書式は異なります)。

この例では、畑を宅地(個人住宅)に転用する申請について、およそ1か月半で許可が下りています。農業委員会を経由して山梨県知事が許可を行っていることが確認できます。

4.農地法の罰則

農地法に違反すると、罰則の対象となります(農地法第64条)。

ただし、違反したからといって即座に罰則が科されるわけではありません。

4-1.罰則の内容

許可なく農地を売買・転用するなど、農地法に違反した場合は刑事罰の対象となります。

違反の程度によっては、以下の罰則が科されることがあります。

- 3年以下の懲役

- 300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)

4-2.罰則の対象者

罰則の対象は、違反した本人だけに限られません。具体的には以下のような者も対象となります。

- 許可を得ずに(許可の条件に違反して)農地を転用した者

- 違反転用を請け負った建設業者やその下請け事業者

5.不動産取引時のチェックポイント

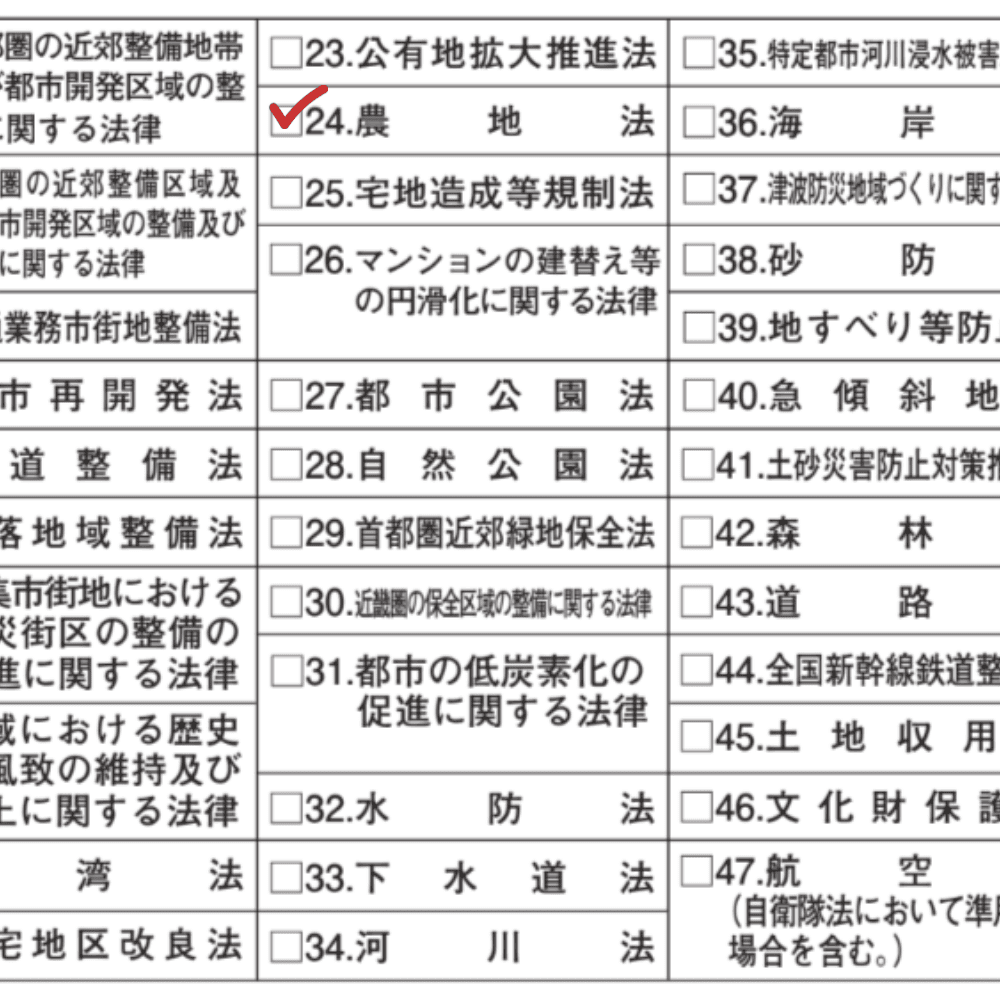

不動産取引において農地法に関する重要事項説明(宅建業法第35条)が必要となるのは、次の場合です。

特に、不動産取引で関わる可能性が高いのは農地法第5条です。農地を宅地に転用して売買や賃貸を行う場合は制限の対象となります。市街化区域内では届出、区域外では許可が必要です。

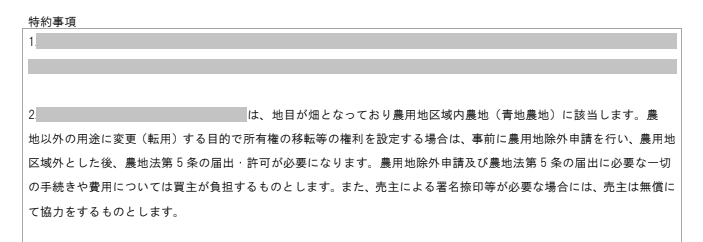

5-1.重要事項説明の特約

農地法に該当する場合、重要事項説明の際は特約事項などで農地法に関するリスクを明記しておくと安心です。

実務上、農地法の制限対象となることに加え、以下の内容を特約に盛り込むケースもあります。こうした点を明文化しておくことで、後々のトラブル防止につながります。

- 手続きや費用の負担者

- 手続き上、売主の署名・押印が必要な場合は協力する旨

5-2.地目と現況が異なる場合

土地の登記簿上の地目と、実際の現況が異なるケースでは注意が必要です。

たとえば、地目が「農地(田・畑)」で現況が「宅地」になっているケースは比較的よく見られます。このような場合は、農地転用の許可が下りているかどうかの確認が必要です。

農地転用の許可済の場合

農地転用の許可済で、地目変更されていないケースです。この場合は、農地法上の問題はありません。

ただし、登記簿の地目が「農地」のままになっているため、地目変更登記の手続きを行う必要があります。適切に登記を変更しておくことで、後々の取引や法的手続きが円滑になります。

農地転用が未許可の場合

農地転用が未許可で宅地となっている場合は、農地法違反の状態です。

原則としては、農地に原状回復することが求められますが、状況によってはそのまま転用許可を申請できる場合もあります。いずれにしても、まずは管轄の農業委員会に相談し、どのような対応が必要か指示を受けるようにしましょう。

【補足カラム】農業委員会とは何か?

「農業委員会」とは、役所なのか?

農業委員会とは、農地法に基づいて設置されている行政委員会で、農地の売買・貸借・転用の許可など、農地に関する事務を執行しています。

「なんのことやら…」と感じる方も多いかもしれませんが、このような行政委員会は市区町村に一般的に設置されています。たとえば「教育委員会」や「選挙管理委員会」であれば、聞いたことがあるのではないでしょうか。

利害関係が絡みやすい分野では、市区町村長が独自に判断するのではなく、地元の有識者が加わる行政委員会が設置され、公平性を担保しています。

農業委員会では、地元の有識者や専門家が委員となり、その中から委員長が選ばれます。市区町村の職員はその事務を担当する事務局になります。

つまり、農地法に関する許可申請はまず役所の事務局に提出され、最終的な許可は、その先にある農業委員会が公平な立場で審査しているのです。

農業委員会は、農地法に基づく権利移動の許可、農地転用案件への意見具申など、農地法等の法令に基づく事務、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。-農林水産省『農業委員会について』